张氏文化研究

湖上翁松湖桃村故实考

“平生最爱江南客,晚岁心怜湖上翁。”这是清康熙名臣陈廷敬的两句诗。湖上翁其谁?为何使得陈大人这般仰慕与倾羡? 二者是何关系?凡此疑问,都得从另一人处起解,此人就是张英。张英(1637-1708),字敦复,号学圃,晚号圃翁,清代江南省桐城县(今安徽安庆市桐城市)人。康熙六年进士,官至文华殿大学士兼礼部尚书。陈廷敬(1638-1712),字子端,号说岩,晚号午亭,清代泽州府阳城(今山西晋城市阳城县)人。顺治十五年进士,官至工、户、刑、吏等部尚书,文渊阁大学士。张英与陈廷敬同朝,均官至极品,二人志趣相投,交谊笃厚。陈稔知张家事,故诗中称羡的湖上翁,说的就是张英的二哥张载。张英与陈廷敬虽位居宰辅,却都有林下之思。尤其是张英,“自幼至老,多好言山林农圃耕鑿之事。即与人赠答往来、游历之所至,亦不能离乎此。迨年五十以后,山林之思益迫,引退之思愈急。每不惮其言之重复而恒苦出于不自觉。”(张英《存诚堂诗集自序》)故“予每于公卿间述先生行事,莫不低徊欣羡者久之”。(张英《湖上先生传》)由此观之,湖上先生究竟是有怎样的人生境遇,能让高居庙堂之上的宰辅公卿们如此痴迷呢?本文即拟此为题,以探寻湖上翁松湖桃村故实及其相关旧迹遗存。

张载的家世背景当溯自明初。早在明洪永年间,豫章鄱阳张氏一支即迁桐占籍,郡望清河,至张载父亲张秉彝一代时已下传八世。自六世张淳登籍以来,其孙秉文、秉贞亦先后入仕。家道殷阜,世代以耕读为业,明中叶后渐登望族。张淳四子中士维居长,士维亦有四子,秉彝行三。秉彝(1593-1667),字孩之,号拙菴。年十五补博士弟子,以廪例入南雍(明南京国子监)。历成均(古代官设最高学府)三十余年,考授别驾(古代府、州佐吏名,后世亦称通判),未仕,悠游林泉者二十余年。洎长兄秉文筮仕后,奉父母城居,孝亲治家,直至终老。

秉彝有七子:克俨、载、杰、嘉、英、夔、芳,张载行二。考诸《张世宗谱》,张载(1616-1693),字子容,号晋斋,别号湖上仲子。生为世家子,少倜傥,负气节。幼补博士弟子,为名诸生。与长兄克俨相师友,攻制举业。尝闭户读书于西山别业,经月不履城市。克俨因攻苦致疾,二十四岁离世。张载年四十遂弃科举,去城入乡,隐居于松湖之隈。

对于仲兄张载的湖滨栖隐地桃村,其弟张英于《湖上先生传》中有具体描述:“先大夫(张秉彝)授滨湖田数十亩,宅一区。门临大泊,可以畜鱼,岁发荷花数万挺。泊之外为长堤,左右接山麓,榆、柳、楓、桕之属掩映堤上。堤之外为大湖,烟波浩渺,帆樯出没,绕湖则群峰矗立,黛色横亘。宅之前极平衍轩豁,古树罗列,田壤绣错,目前之景皆可指而瞩也。宅之后修竹乔松为先大夫手植,皆近百年物,郁然深靓。宅之左别构一墅,去湖岸数十步,以便网罟。柳徑柴门,绕土楼植桃千树,木槿、芙蓉杂卉称是,号曰‘桃村’。” (张英《笃素堂文集》)

湖上桃村门前大泊(后称蒋家塅)

张英笔下的“桃村”——湖上仲子的滨湖庄园,其实就是一处桐城乡间的世外桃源。张英在《忆松湖用东坡先生游孤山韵》一诗中写道:“桐之阳,有松湖,秔稻再熟他地无。松岭归樵相伴侣,烟波纵棹闻歌呼。弟兄于此居其孥,千树桃花春自娱。杨柳覆门沙路远,芙蓉围屋槿篱纡。埠有扁舟庄有庐,北渚南垞邻不孤。红紫牵风足莲芡,芳鲜出水饶菰蒲。世业遗自先大夫,岁收百斛度朝晡。鳴榔举網鱼拨剌,不羡笠泽渔家图。”(张英《笃素堂诗集》)湖上公挈妻子居其间,布衣蔬食,恬淡自适。渔樵耕读,疏节阔目,往还惟田夫野老。远离尘嚣,经年不见宾客。有县令泊舟湖上,请与先生见,辞以疾,不往。蒔花种竹,遍植桃李,尝自矜曰:“吾为园只数斛桃核足矣”。于园中凿池架桥,结草亭其中。从湖中网得佳鱼,畜养池中,以供不时之需。晚年以田产付诸子,而自以渔为业。每岁十月后,湖水稍退,则邀集邻里庄农,具舟楫,结罾网,以备开湖取鱼,工钱则以鱼为值。张英尝历其事,曾于《湖上先生传》中记曰:“先期大设酒馔以劳之,吾嫂治具于内,僮仆持壶觞,先生劝酬于茆簷之下,谈笑移时,各尽欢而去。嫂笑谓予曰:‘田家生计多在春夏,汝兄生计则在秋冬。’”稻粱足,鱼虾美,鷄豚、蔬果、菱藕之类无算,悉所自艺畜。客至罗列灿然,而未尝取给于市。公性嗜酒,却不胜酒力。晨起饮一瓯,饭前啜几杯,故常微醺。体貌欣然,长须微白,旷然天直,丰神散朗。无求于人、无羡于世,如海鸥云鹤,超然物外,盖此凡三十余年。张英赞曰:“熙恬乐易之风,廉澹高雅之致,宁不于今日见古人哉!”居乡以德感人,人咸化之,松湖数十年无盗。(《笃素堂文集》)

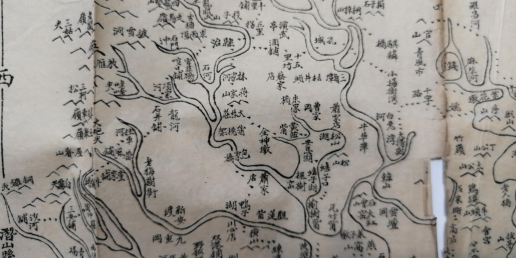

清道光《桐城续修县志》地图(案,此图中松山湖方位标注有误)

张载“桃村”的田园生活,对张英人生的价值取向影响较大。在长达数十年的宦海生涯中,张英朝思暮想步湖上后尘,把返璞归真、回归自然作为人生追求的终极目标和最高理想。张英兄弟七人,年龄悬殊较大,二兄长其廿一岁、三兄长十一岁,然棠棣中三人相交最笃。张英幼随三兄事举业,亦师亦友,一生以诗文相勗勉。二兄则以现实版的桃村史话,使张英年轻时即钟情其中,满怀憧憬与向往。湖上公亲自缔造的田园牧歌式乡村生活,为张英提供了一处人生体验的实践课堂。他在《松湖山庄收获十绝句》中描绘的湖畔农家的劳作场景,就是其亲身体验后的真实写照:“(一)芃芃禾稼满高原,人带腰镰处处村。恰喜归田逢大有,农夫举酒庆曾孙。(二)潮落新秋古岸平,隔湖云澹雨初晴。晚来企脚松棚下,月照邻家打稻声。(三)水北山南见一川,家家钱鎛在秋前。蚤禾刈罢重耕稼,再熟湖上下潠田。(四)沙田待雨等闲情,不耐天公五日晴。今岁农夫俱额手,水边未听桔槔声。(五)一笻偶遇野人家,檐挂鱼罾晚照斜。草徑柴门鹅鸭乱,清池低映紫薇花。(六)渔翁住处傍南湖,留客霜鳞玉不殊。茭白藕丝随意足,杂罗菱芡与菰蒲。(七)渔庄蟹舍白鸥洲,佳地殊堪十日留。最爱湖光绕山麓,短松低偃系扁舟。(八)星罗尽是佃农居,拟向中田自结庐。初夏来看荷覆水,小舟江上送鲥鱼。(九)阅尽浮云意久慵,懒将衰质日为容。瓦盆浊酒茅檐下,渐喜心情似老农。(十)我欲临流发浩歌,倚山筑岸贮清波。种荷栽柳三年事,好泛渔舟挂绿蓑。” 诗人在后二首诗中坦露心声,表达出归依田园的内心愿望。(《存诚堂诗集》)

康熙二十一年春,张英告假葬父。事毕家居,尝客湖上。有《宿仲兄湖上》诗纪曰:“万顷湖连屋,移家隐此中。门低桑叶暗,徑曲槿花红。潮恋经秋雨,涛喧入夜风。一灯瞻绣佛,姜被老年同。”(《存诚堂诗集》) 在《与仲兄约立秋日至湖上次日乃得行》一诗中,则具体描述了起早下乡,赴约湖上之情境:“湖上提壶唤客行,仆夫蓐食戒晨征。”至桃村则触景生情,发出“白发渐添伤岁晚,青山一见觉身轻。”的栖迟咏叹。(《存诚堂诗集》)在告假回乡的第三个年头(康熙二十三年),是秋,张英再履湖上,与湖畔庄农一起,见证了甲子、乙丑两岁松湖之滨的丰年景象,有《松湖后收获诗八首》:“(一)谢家子弟一尊同,嫋嫋鱼竿澹澹风。最是月明湖水阔,轻舠柔舻万花中。(二)叶罩平湖静不流,藕丝菱角挂扁舟。隔花稚子遥相唤,摘得莲房恰并头。(三)荷柳松筠满四邻,此中无地著纤尘。垄边鹭立如迎客,叶底凫藏不畏人。(四)侵晨得得看花忙,雨送轻阴露送凉。小艇系从高树岸,藕花深处扇茶香。(五)秋潮清浅是今年,叶密花红著意妍。立向棣棠花下望,彩霞一片蔚蓝天。(六)渔歌声里记春秋,藤徑茅亭事事幽。怪底老翁年七十,灯前作字尚蝇头。(诗注:湖上仲兄著书,能作细字。)(七)高原禾黍已芊绵,潮晚偏收下潠田。自荷君恩三载住,桐乡两度见丰年。(诗注:比来甲子、乙丑岁皆大稔)。(八)西山云气正嵯峨,把酒垂纶任放歌。总是平湖莲叶满,人间不解有风波。”(《存诚堂诗集》)

康熙二十四年,假期告罄,张英回京履职。后二年上疏乞休,未能获准。“家在桃源本是仙”的湖上眷恋,使得“独有风尘骑马客”,“年年归梦渉江烟”。“饱尝世味思田里,深历人情忆弟兄”的手足之情、归思之念,无不溢于言表、达于诗端。《寄湖上仲兄六十生日三首》其中有曰:“一曲渔歌胜鉴湖,鹿门鸿案引诸雏。桑麻自可娱身世,鸡犬犹堪入画图。红叶正宜青从事,碧山不厌白髭须。茱萸遍插休相忆,且尽花前酒百壶。”(《存诚堂诗集》)当闻仲兄于湖上构亭以待其归时,难掩思念之切,赋得《故乡人来言仲兄于湖上构一亭将以待予隐遂成四首奉寄》诗:“(一)湖上仲子深相忆,为我临流置一亭。鱼跃紫鳞冲断岸,鹭摇白羽落前汀。当檐树向杯中绿,隔水山从镜里青。话到夜阑频有梦,起看凉月满疏棂。(二)依山傍泽自为村,卧虎矶头筑短垣。几姓渔樵成聚落,廿年耕鑿长儿孙。锸随细雨疏花径,網晒斜阳挂荜门。幽事渐多尘事减,日偕鸥鸟认潮痕。(三)几年不蹋市尘踪,老去真成泽畔农。生计无多惟秫稻,花时最盛是芙蓉。萧斋自与神仙侣,旧绣犹存古佛容。午睡足时杯在手,柳边闲听日高舂。(四)频向田园寄素书,南湖原傍北垞居。一谿拟种花围屋,十里先教柳覆渠。好引妻孥同钓艇,还将子弟御柴車。何年对数霜华鬓,醉脱荷衣共捕鱼。”(《存诚堂诗集》)因常思湖上不可得,张英乃请人绘制山庄图,聊以寄怀,有《长康作松湖山村图赋此二首》纪其事:“(一)两两渔舟点暮烟,芰荷秔稻满平川。湖山不独堪留赏,下有吾家二顷田。(二)松湖兄弟各柴关,北渚南垞爱往还。树接断云天接水,一湖烟雨米家山。”(《存诚堂诗集》)在张英的传世诗集中,与松湖桃村相关的诗歌竟达四五十首之多,由此不难看出,湖上兄弟的田园生活对张英的人生影响有多大。

康熙三十二年癸酉五月,湖上公张载与继配叶孺人先后五日卒,(案,张载原配倪孺人早卒,无出。)先生享年七十有八,孺人七十一。其下三子:廷灿、廷瑞、廷珠。湖上公归隐林下时,昆仲三人追随杖履,同居松湖之畔。长子廷灿,字仲璞,治书经。次子廷瑞,字辑五,号梅薮。梅薮二十为诸生,治书经,附监生,考授州同知。四十后弃举业,随桃村公居松湖,莳花竹、读书课子。忠厚诚朴,醇谨俭约,有桃村遗风。热衷族中事,居乡多善行。戚党中有幼而失教者,皆置家延师授读。训勉教诲,待如己出,多能成其旧业,里人德之。父母卒后仍居乡数载,年逾半百方购屋城居。

廷珠,字合浦,号松樵,兄弟行三。治诗经,郡庠生。幼侍桃村公居松湖,公殁承祖业,守旧宅。年少时任侠自喜,为四方之游,尝历幽、燕、齐、鲁、江、广、闽、浙间。壮年胆力过人,善骑射,走马京师,志在四方。及遍历世态后,幡然醒悟,遂不复事人间事。归乃闭门遁迹,重修桃村旧业。晚景颇类湖上翁,堂弟廷玉有传云:“所居擅湖山之胜,亭榭卉木略具。兄处其中数十年,陪护点缀,益增旧观。秔稻足于野,鲂鲤足于湖,鷄豚果蔬菱芡之属足于园圃池沼。岁时伏腊,祀先饗宾,不必持一钱,而芳蔬佳肴粲然满前。先生小酌辄醉,白须酡颜,婆娑自乐。性朴直,不事唯阿,乡人服之。有事辄詣决,得一言即解,先生亦了不关于怀,居然一湖上先生也。”自作《松山樵者传》,谓颇得醉乡天随之遗,其略曰:“桐乡之南有松山焉,峰峦特秀,独峙湖滨。山之麓有居人焉,年近七十樵于是山。不著姓氏,人或询之,辄瞠目熟视而不答,遂称之曰‘松山樵者’。性磊落狷介,寡交游,重然诺。或为小人所欺,亦不与校。山之侧皆广泊,樵者家又临湖,每遇风清月朗,必棹小舟荡漾于怪石古木之阴,听渔子牧儿之讴歌。或饮酒、或垂钓,兴至亦赋小诗,不以稿示人,人并不识樵者能诗也。所居种梅桂百余本,兰菊十数盎,松千章、竹万个。日与小僮审视其枯荣而浇灌之,大者合抱,小者亦皆成拱。席荫餐香,欣然忘老。”(《张氏宗谱》)廷珠年八十,终老于松湖之滨。继桃村、松樵后,子孙世代繁衍,沿湖聚族而居。

雨后松山湖

与桃村公同隐湖上者还有其弟张嘉。张嘉,字子弢,号西来,秉彝第四子。生而谨厚沉挚,有至性。康熙九年,随弟张英至京师,入北雍(京城国子监)。十一年壬子,与侄廷瓒同赴顺天乡试,未售。旋以部试高等,授职州司马(州衙佐官)。竟以慕二兄林下志趣,绝意仕途,归而隐湖上,趋烟波耕获之乐,三十年足迹不履城市。张英在《忆兄弟五首》诗中写道:“荷锄兄与弟,湖上晚偏幽。水国鱼虾市,山田秫稻秋。”(《存诚堂诗集》)居地松峰当户,湖水环绕,与仲兄桃村相去咫尺。“松湖兄弟各柴关,北渚南垞爱往还”,兄弟友爱,子侄过从,渔樵耕织,其乐融融。康熙四十四年乙酉,张嘉卒于湖上,终年七十有七。

经过相关史料的搜剔耙梳,湖上桃村的原生画面似可大致复原,它使人心动,令人陶醉,引人遐想。也许有人会问:相国笔下的桃村仙境,历史上真的存在过吗?若如是,其地又在哪里?有无踪迹可寻?丁酉之秋,笔者带着渐成雏形的朦胧印象以及诸多的疑问与好奇,开始了实地踏访的寻踪之旅。

从桃村望松山

调查自松湖始,因其为昔日桃村之所在,必先找准位置、锁定范围。桐城境内西北环山,东南濒湖。较大的湖泊主要为菜子湖,另有二个连体枝湖,东为白兔湖,西为嬉子湖,三湖水域大部为今嬉子湖镇所属。镇区处于市域南部,为狭长形半岛,三面环湖。古人有“投子一脉到松山”之说,指的就是投子山至松山的这条山系支脉。志云:“中为古井大岗,自栗树墩,经十五里坊、古井头、朱桥、肖店、双店直到菜子湖,长23公里,其中自朱桥始,两侧临湖,像一条巨臂将白兔湖与嬉子湖隔开。”(《桐城县志》)半岛呈丘陵地貌,地处龙眠河之东,北限鲁谼河,东限孔城河,东南临白兔、菜子、嬉子三湖,其间3条枝岗的中枝南端,即今嬉子湖镇区之所在。丘陵多平岗,惟南部隆起,其巅曰松山,一峰挺秀,平湖兀立,海拔119米。峰顶摩崖存刻石,文曰“巨观”。据清道光志《桐城县全图》所示,松山以北湖湾水面称松山湖,简称松湖,位处白兔湖内。“白兔湖亦为桐城与枞阳共有水域,南北长16公里,东西宽4至5公里,过松山后与菜子湖水面相接。”(《桐城县志》)由此可见,松山湖既是白兔湖、菜子湖的水域分野,也是过去湖上航道的重要节点。在上世纪中叶以前的千百年间,菜子湖、白兔湖、嬉子湖是桐城通江达海的必经水道,近代辟有客、货运航线,船只荷载汛期可达数十吨之多。船舶航运由长江入菜子湖,沿白兔湖航线东北可达杨湾、义津、孔城等地,“汛期船舶直抵孔城河上游的尹河,辟有枞阳-孔城客班航线”。(《桐城县志》)西北嬉子湖航线经由黄盆嘴,直抵金神墩。西面连接练潭河航道,船只途经练潭古驿最终可达青草塥一带。松山湖虽为湖中之湖,但位处水道要冲,烟波浩淼,湖山一色,帆樯云舒,渔歌唱晚,擅一湖之胜。明初邑宰陶安就有《泊松山湖》诗纪其胜:“风送湖波涌,维舟傍浅沙。松山双石巘,茅舍几人家。双树明月叶,寒疏长绿芽。客乡今夜月,伴我宿芦花。”(《桐城县志》)清代邑人姚兴泉亦曾有词赞曰:“桐城好,最好是松湖,贾船席挂千帆月,渔艇灯明两岸芦,一望水平铺。”(姚兴泉《龙眠杂忆》)松山湖自古即为邑中胜境,乡邦史乘及历代诗文多有记述。

“1959年,枞阳节制闸建成后,水位下降,航道阻塞,水运衰落。”(《桐城县志》)湖上航线寿终正寝,昔日风光从此不在。今日松湖村落鳞次,湖山依旧,但樯帆绝迹,渔歌杳然。遍察湖湾,不闻桃村之名;走访庄农,亦鲜知湖上故实。

寻访方案二,查找张氏后人及其聚居村落。从最新的嬉子湖镇地图看,以张姓冠名的村庄十数处,大致分布在镇区北部的蟠龙村、中部的珠檀村、南部的松山村。根据新近张氏家族续修宗谱信息资料分析,位处镇区中部的肖、双店一带之张姓族人,多为湖上公张载、西来公张嘉的后裔,居落多集中在珠檀村东南的小金庄、细金塘、张新屋、张瓦屋、老屋庄一带。通过实地走访,经族中耆老泽富、泽平诸先生介绍,此地方圆一带故称“吐珠嘴”(又名“土居嘴”),世代有张姓簇居。今之“细金塘”地名,系谐音讹传,本名应为“緖经堂”。又如张新屋之“静远堂”,也因堂废不存、年久失传而鲜为人知。据家谱资料显示,桃村公三子中,惟松樵公廷珠小房承继家产,世守旧业。松樵再传四子:若巃、若崧、若峹、若岷,也都居住在緖经堂一带。西来公张嘉自弃官归隐后,居于岗西,与桃村相距咫尺。西来一子廷瑚,中年自泰安县丞任上乞养归。廷瑚二子:长若达殤,次若适早逝,以湖上公季孙若岷长子曾续过继。曾续有八子,子孙繁盛,房头众多,居地亦由老屋庄拓展至附近的张新屋、张瓦屋一线。

综合调研资料研判,“緖经堂”、“静远堂”虽未见文献记载,但流传至今的室名堂号应是客观史实。从族裔分枝倒推证明,东面的“緖经堂”就是湖上公及其后裔的世代居地,西面的“静远堂”为西来公后人繁衍生活的聚落村庄。二堂建筑今虽不在,但堂号所示仍为族系分枝的标志别识。由此推定,现今地图标注的细金塘,就是湖上公张载的松湖栖隐地。当年湖上、松樵的桃村庄园,应当就在当今细金塘(緖经堂)村民组的范围之内。

緖经堂(今细金塘)与大泊所在位置

细金塘(緖经堂)位于吐珠嘴丘岗东麓,隶属珠檀村治下村民组。其地北接小金庄(亦称南门口),西南与张瓦屋、张新屋毗连,东临松山湖。自南门口而下,竹树林荫间,是为细金塘之屋基窠。室仅数户,屋舍稀落,除旧迹鱼塘外,土楼围屋、柳徑柴门等昔日庄景,一随岁月逝去,了无痕迹。但出庄而望,则平衍开阔,湖田绣错,“双岛烟波绕,重湖昼夜流”,(陶安《发松山》)当年之桃村物象赫然在目。视线所及,是湖上翁松湖栖隐地的满幅画面,若与文端公诗文相比照,几乎不无二致。村庄坐落于湖湾之左,湾呈半月形,后环松岗,面临大湖。其间湖田数顷,前横大泊。泊呈狭长形,长过千米,名曰“蒋家塅”。泊之外为长堤,长千余米,宽数十米,左右接山麓。堤外为大湖,“绕湖则群峰矗立,黛色横亘”,一如文端公文中所述,“目前之景皆可指而瞩也”。

卧虎矶前湖滨

缘湖南行,堤尽处一矶前凸,临湖高踞。岩岸雄峙,状如卧虎,疑即文端公诗中“卧虎矶”。矶前有巨石,兀立湖滨,状貌奇特。绕矶复南行,百余米处有小塘,前临大湖,后环竹林。按向导所示,此地即为“云水庵”庵基所在。族人张斌云:据父辈言,云水庵原有房屋十数间,为两进五开间庵堂式建筑,前后三进院落。周遭围墙环护,庵门临塘面湖,香径修篁,古木荫翳,极为清幽静谧。又据当地耆老回忆,庵内主体供奉观音大士绣像,传为张氏八世祖母吴太夫人手绣。庵堂佛像众多,常年香火不断。颇为奇怪的是,庵内还专辟一室,置泥塑马一匹,亦供香客祭祀。自1950年代始,庙像菩萨、泥马雕塑先后遭毁。1954年大水之后,庵堂被拆。言及当年毁庵故事或其主事者,忆述者犹能一一道来,且不无叹息。云水庵今虽不在,但故址犹存,对于桃村调查的遗迹论证来说,意义极为重要。

有关云水庵的来历,张英在《湖上先生传》中早有记述:“先生性纯孝友爱,慈大人早逝,遗手绣观音像,构一亭,事之惟谨。有僧诣门募施,先生笑曰:‘彼以我为佞佛耶,此吾亲也,故事之。’”文章交代了张载建亭供佛的最初缘由,并不是崇奉佛教,而是孝亲思母所致,“慈母小斋留绣佛,吾兄清兴寄逃禅”。张英客湖上时,亦曾有“一灯瞻绣佛”,“萧斋自与神仙侣,旧绣犹存古佛容”之感怀,瞻佛思亲,寄孝慈之念。由此推之,桃村之后,大士亭演变成佛门庵堂,近乎常理,似为可信。庵名“云水”,窃以为典出文端公诗意。张英《忆仲兄湖上三首》诗曰:“(一)湖山存旧业,浩淼接长川。宅倚平安竹,门迎伏腊田。桔槔红树外,笭箵绿杨边。鸡黍南垞近,相留可判年。(二)地偏人事简,长日闭花关。潮接当门柳,青回隔岸山。家才秔稻足,亭共水云间。常有深秋约,芙蓉曲沼间。(三)湖干栖仲子,生计託渔庄。西塞山前雨,青蓑笠子香。花间看织网,烟际听鳴榔。他日鸠孙子,扁舟老是乡。”(《存诚堂诗集》)或许“云水庵”之名,就出自“亭共水云间”之句。

另据清道光《桐城续修县志》载:“清涟庵,在月儿湖。一鑑当门,清波荡漾,邑相国张文端公英题额。”从志书纪述看,清涟庵地理环境与云水庵极为相似,这容易让人产生联想:月儿湖是松湖别称,还是其它垞湖之名?两庵若非一体,如此蕞尔小庵又何来相国题额?如若原本一庵,庵名缘何又先后不同、原因何在?究里不明,让人困惑。笔者于庵址踏勘时,见周匝荒冢乱布,上标以石,刻有“古人墓/僧人立”二行六字。细察之余,似受某种不祥暗示:此间曾有变故?甚或一场灾难?且与清涟庵有关?经查方志史料,清咸丰年间,桐城饱受太平天国农民起义战火,祸乱所及,城乡几无幸免。据此推测,松湖一带生民蒙难,清涟庵遭劫毁圮,应当符合这段历史。庵边簇布荒坟,有可能就系僧人事后瘗骸所为。至于庵名改易,亦当发生在此事之后。窃以为庵堂重建时,匾额已付劫灰,为申相国题额之义,主事者特因其诗而纪之,故将“清涟庵”更名“云水庵”。是想,如非湖上公遗世庵产,若此乡野小庵,能轻易获得相国题额之殊荣吗?作此推论,亦合乎常理,当不违史实。据此笔者认为,县志所载的清涟庵与其后的云水庵实为一庵,起始为张载所建之亭,专供母绣观音像。其后交僧人住持,扩建为佛氏庵堂。始名“清涟庵”,重建后易名“云水庵”。至于志书所载的“月儿湖”,地名今已无考。“松山湖”形同半月,或以其形名之并衍为乡里俗称,亦未可知。

张英在以湖上桃村为主题的诸多诗文中,以“渐喜心情似老农”的质朴情怀,运用浅吟低唱、淡墨素描的写实手法,对松湖的自然景色与渔家田农的生活场景进行了生动细致的描绘。难能可贵的是,诗中还留下一些早已失传的地名线索。张英在闻讯二哥于湖上“为我临流置一亭”时,难按欣喜之情,一连赋诗四首。其中的“卧虎矶头筑短垣”诗句,就具体交代了该亭所建位置,是在“鱼跃紫鳞冲断岸”的“卧虎矶头”。按地形所示,笔者以为,桃村大泊外长堤南头之山嘴,即“卧虎矶”无疑。像“总是平湖莲叶满”、“叶底凫藏不畏人”的大泊,今虽生态有别,称名有异,但地貌不殊,形制可鉴,其为相国文中“岁发荷花数万挺”之门前大泊,亦可确认无讹。除桃村(緖经堂)、大泊、大士亭、卧虎矶而外,像“北垞”、“南垞”等诗中所及地名也至今犹在。二垞与桃村仅隔数里,分处沿湖南北二端。另像“南湖”、“北渚”等地名,或系泛指,或为实名。正是这散落一湖的原生物态、秀丽景观,才共同构成了桃村庄园这一自然天成的长幅画卷。

蒿草隐没卧虎矶

综上所述,可以结论,今之细金塘村庄,就是湖上翁当年“荷柳松筠满四邻,此中无地著纤尘”的松湖桃村故址,亦即緖经堂所在。但昔日桃村并不仅限于“细金塘”一隅,而是覆盖上自北垞、小金庄,中过緖经堂,下至南垞、吐珠嘴头的东部湖滨地带,范围包括云水庵、卧虎矶、大泊等诸多已知及未知的大多旧迹遗存在内。

在往嬉子湖镇的多次走访中,笔者不断在问自己一个问题,为什么会选择这个命题,研究它又有什么现实意义。在此文结束之际,特将自己一些不成熟的思考补缀于后,以供大家探讨。

一.湖上翁桃村遗址的发现及其产生的历史文化价值,对桐城明清文化研究提供了新的课题类型和参考实证。以往人们在关注和研究桐城文化时,往往多聚焦在像“桐城派”或历史文化名人等影响较大的命题上,很少有人关注像湖上翁张载这样的个例类型。一般认为他们只是些普通人,其学术研究的价值不大,但其实不然。笔者以为,就本文涉及的内容而言,其研究价值应是毋庸置疑的,其现实意义也是不言而喻的,它带给人们的思考也可能是较为深刻的。1.如张载这样的世家子弟,身处承平之世,却不慕荣利,中年绝意仕进、弃文从耕,其原因是什么?相较于通常意义的隐逸文化,又有何区别,其价值意义何在?2.在张氏一门中,兄弟子侄命运各异,身份地位高下悬殊,但公卿仰慕农夫,官场不及田园,富贵不如贫贱,享受不比劳作。这种家族观念是如何产生的,其现象又说明了什么?它与明清时期桐城世家大族普遍践行的道德文化传统又有着怎样的关联?就时下流行的某些社会风气而言,又具有何种借鉴意义与参考价值。3.桃村兄弟崇尚自然、返璞归真的人生追求,体现了那个时代士族阶层什么样的人生观和价值观?相对于今天某些崇尚实用主义哲学的人们来说,桃村故实又有着什么样的启迪作用和道德教化意义。

二.桃村主人翁几代人的农耕生活实践所产生的乡村德化现象,对当今基层社会管理、特别是道德文化建设具有一定的研究价值和积极意义。在中国封建社会,广大农村世代延续的社会形态是村民自治,而引领底层社会民俗民风及道德风尚走向的正是像湖上、松樵父子这样的士绅乡贤。松湖桃村民风淳朴,数十年无盗的史实例证可否说明,历史文化遗产中尚有很多具有高附加值的精神文化财富等待我们去研究、去发掘、去利用。譬如当今政府在广大农村全面推行的美丽乡村建设,其愿景不就是想达到当年湖上桃村那样的理想效果吗?

三.湖上翁桃村遗址为我们留下了一笔珍贵的历史文化和自然资源遗产,正确地保护和利用它,定将会给地方社会带来较好的社会效益和经济效益。1.桃村遗址的历史文化内涵丰富,特色鲜明。张载父子兄弟的隐逸文化内容,产生于桐城清河张氏家族文化的纯净土壤。以张英、张廷玉为代表的清廉节俭、和谐礼让的传统家风,又是桐城地方道德风尚、传统文化的典型代表和思想高地。如能充分利用好桃村遗址的特色文化价值,为今天的时代服务,应该是一件德政惠民、造福桑梓的好事情。2. 桃村遗址所在的嬉子湖镇域,历史文化底蕴深厚,文物遗存类型众多,生态环境资源丰富,具有较高的文化旅游利用价值。除本文论述的桃村遗址外,还有“朱家墩新石器遗址”为代表的多处古文化遗址;有明代御史余珊、清代兵部尚书张秉贞等忠臣名宦的茔地墓园;有“落凤窠”、“嬉子墩”等家族祖茔的传奇故事;还有“大印墩”、“小印墩”湖上双岛的美丽传说。这里湖山锦绣,物产丰美、民风醇厚,景色怡人。独具特色的人文史迹与妙然天成的自然环境浑然一体,展现出魅力无限的旅游生态的生机与活力。时下正在进行的国家大型水利建设项目“引江济淮工程”,将使舟楫往来、渔歌互答的湖上风光梦回再现;即将竣工的通连216国道合(肥)安(庆)线的跨湖大桥--罗湖大桥,亦将撩起松湖、嬉子神秘渺远的面纱,正式开启游客观光的便捷通道。占此天时地利之机,嬉子湖镇须借八方之力,努力推进旅游经济发展的基础设施建设,以迎接旅游开发真正春天的到来。3.以桃村遗址为代表的湖区生态环境与得天独厚的人文资源,显示出镇域旅游经济蓄势待发的巨大潜力。如能尊重历史、缜密规划,注重生态环境保护,合理利用文化遗产,紧扣生态人文这一特色主题,筑巢引凤,投资建设,松湖、嬉子这一昔日的世外桃源就有可能重光再现,造福桑梓。若能结合时下日趋老龄化的社会发展态势,优先开发嬉子湖镇生态旅游的主题工程,将桃村庄园这一祖先馈遗的风水宝地,先期打造成专供老年人安享栖息、颐养天年的人间仙境,岂不利溥斯世、泽惠生民而功德无量耶!

赘言至此,尚祁方家指正!但遂所愿,则此文之草创不枉也。

泽国撰于骏园 2018.8.16