最新动态

大唐佛教禅林投子寺盛衰考

作者:admin 来源:本站点击数:1441

发布时间:2020-01-02

摘 要:1986年11月,日本驹驿大学教授石井修道一行专家学者及宗教界人士来到中国,专程考察禅宗祖庭之一的唐投子寺。投子寺位于安徽省桐城县北投子山,唐大同禅师开山,历经北宋曹洞宗宗师义青中兴、元明衰落、清初复兴,最终于民国时期消亡,前后阅千二百年之久。投子禅林的兴衰史,是一部浓缩的地方佛教发展史,它填补了桐城自唐迄明的历史文化空白,是明代以前桐城文化的重要组成部分。发掘和研究这段缺失和消亡的地域文化史,对于当代的桐城文化研究乃至国际间的佛教禅宗文化交流,都具有一定的价值和意义。

关键词; 投子寺;大同禅师;义青禅师;慈济寺;万清禅师

二诗题材相同,都写的是投子山,如果稍作分析,即可发现二诗的差异。刘诗中,将军其谁不明,“投子空山”亦未提有寺,所投之子亦未知何干。周诗的主人公明确为鲁将军,但“来投衲子衣”的并非其子,而是将军自己。既然出家,当有丛林,可将军投僧与山之得名却了无干系,至于山、寺之名何由出,诗人仅存疑问,并不知晓。可就是这内容含混的两首诗,被后世当作投子山、寺的名称所由来,让后人认定山、寺之名缘起鲁肃,建寺年代为汉末三国时期。

鲁肃投子之说是否成立,先得从历史上的鲁肃与该地的关系上查找依据。经查乡邦文献,桐地三国时期的遗存故迹还真不少,且多系实指,以鲁肃传说居多,地域范围主要集中在鲁王河、鲁王墩、鲁肃读书处、鲁肃试剑石、鲁肃寄母山等所在的桐城北乡一带。今桐城市区的指廪岭,传说就是鲁肃当年给周瑜送粮的囤粮故址。《安庆府志》中还提到有座城与鲁肃有关:“鲁镇城,县南七十里,吴鲁肃屯兵于此。” 从遗迹故事来看,三国时期的鲁肃与这一区域确实存在有某种关系。

有关鲁肃遗迹的考古学论证,离不开当时的特定历史背景。东汉末年,秦居巢地已成魏庐江郡(郡治六安)舒、居巢两县,北部桐乡隶舒县,东南大部属居巢县,地当魏、吴南北分界。据《三国志》记载,建安十九年(公元214年),东吴伐皖后,魏地后撤,吴界北抬,居巢改隶皖县,兹此属吴庐江郡(郡、县治所即今潜山县梅城镇)。此后,魏、吴两国于建安二十年(215年)、吴黄武七年(228年)两次战于皖(桐)之挂车、夹石,其间战火风烟不断。鲁肃除在孙权破皖一役(案,魏军败绩。)中任偏将之外,再无此间的战事纪录。由此看来,鲁将军兵败此地于史无据。另外,鲁肃子嗣唯鲁淑一人,还系遗腹子,故投子之说也无从谈起。

既然鲁肃与投子山、寺毫无关系,那其它的桐地遗存又由何而来的呢?考之《三国志》,鲁肃、周瑜于此间活动却实有记载:“周瑜为居巢长,将数百人故过候肃,并求资粮。肃家有两囷米,各三千斛,肃乃指一囷与周瑜,瑜益知其奇也,遂相亲结,定乔札之分。”此后鲁肃“携老弱将轻侠百余人,南到居巢就瑜。瑜之东渡,因与同行。”《三国志》鲁肃传中叙述的这段史事,与桐地民间流传的指廪岭、寄母山等故事颇相合。周瑜,字公瑾,庐江舒人。鲁肃,字子敬,临淮郡东城县(今安徽定远)人。二人结交后,鲁肃追随周瑜至居巢,在投奔东吴之前,于居巢(今桐地)驻留过一段时间。正因为如此,桐城就有了鲁肃的故事。毕竟三国时代已经遥远,当年史迹逐渐模糊,大多都变成了民间传说。如果我们不加辨别地以之说史,往往经不住推敲。

结 语

参考文献:

1[清]道光《桐城续修县志》黄山书社,2018年。

2[清]康熙六十年《安庆府志》,中华书局,2009年。

3 [唐] 其骧主编《中国历史地图集》,中国社会科学院主办,中国地图出版社,1982年。

4[明]天顺六年《直隶安庆郡志》,黄山书社,2011年。

5[宋]释道元《 景德传灯录》,成都古籍书店,2000年。

6[明]弘治三年《桐城县志》,黄山书社,2018年。

7丁福保《佛学大辞典》,文物出版社,1984。

8[宋]普济《五灯会元》,中华书局,1984。

9[明]《一统志》。

10[明]嘉靖三十三年《安庆府志》,黄山书社,2011年。

11[清]张廷玉《澄怀园主人自订年谱》。

12童树桐主编《桐城县文物志》,1988年。

13蒋维乔《中国佛教史》广陵书社,2008年。

14桐城历史文化丛书《桐城名胜》,安徽美术出版社,2011年。

15《儒佛道与传统文化》,中华书局,1990年。

16潘忠荣主编《桐城县志》,黄山书社1995年版。

关键词; 投子寺;大同禅师;义青禅师;慈济寺;万清禅师

引 言

桐城的民间故事中,有不少是关于投子山和投子寺的传说,在乡邦文献著述中,也有不少与之相关的文学作品,从其衍布的时间和空间看,具有较为广泛的影响。从故事涉及的历史背景看,上至东汉三国时期;从相关作品的创作年代看,最早已见于北宋;从文学体裁及表现内容看,以纪游类诗歌居多;从史籍记载和遗存故迹的传世情况看,均有稽可考。由是观之,投子山与投子寺的过往由来,与早先的桐邑历史不无关系。厘清这段史实,无论是对于桐城地域文化的研究还是早期佛教禅宗文化的研究,都具有一定的价值和意义。本文即以投子寺为题,从民间传说、典籍文献及文物调查的相互考校入手,从不同的视角和层面,对本邑佛教禅宗文化遗存及其相关史事予以考析,力图还原这段历史。

一、谁将投子作山名

投子山的得名,通常认为是源自宋人的两首诗:“三雄分汉鼎,郊野战群龙。将军偶败此,投子空山中。”“缅怀鲁将军,兵败携部曲。来投衲子衣,解甲饭戎菽。谁令名此山,异代有余辱。”二诗皆以投子山为题,前一首作者刘兴言,生平不祥。诗文大意是说,三国时某次战役,有将军偶败于此,遂将其子投送山中。后一首作者为北宋词人周美成,其诗是说鲁将军某次战败,携侍卒、家仆走投山中,卸甲为僧,遁入空门。诗人由而感发,是谁将此事作为山名,使后世还要蒙羞受辱呢?周邦彦,字美成,号清真居士,北宋著名词人,曾任庐州教授。诗人于此间来舒州游历,登投子赋诗,应符合事实。刘、周二诗最早见于南宋的《舆地纪胜》和《方舆胜览》,明天顺《直隶安庆郡志》、嘉靖《安庆府志》皆有载录,仅文字些微有差。二诗题材相同,都写的是投子山,如果稍作分析,即可发现二诗的差异。刘诗中,将军其谁不明,“投子空山”亦未提有寺,所投之子亦未知何干。周诗的主人公明确为鲁将军,但“来投衲子衣”的并非其子,而是将军自己。既然出家,当有丛林,可将军投僧与山之得名却了无干系,至于山、寺之名何由出,诗人仅存疑问,并不知晓。可就是这内容含混的两首诗,被后世当作投子山、寺的名称所由来,让后人认定山、寺之名缘起鲁肃,建寺年代为汉末三国时期。

鲁肃投子之说是否成立,先得从历史上的鲁肃与该地的关系上查找依据。经查乡邦文献,桐地三国时期的遗存故迹还真不少,且多系实指,以鲁肃传说居多,地域范围主要集中在鲁王河、鲁王墩、鲁肃读书处、鲁肃试剑石、鲁肃寄母山等所在的桐城北乡一带。今桐城市区的指廪岭,传说就是鲁肃当年给周瑜送粮的囤粮故址。《安庆府志》中还提到有座城与鲁肃有关:“鲁镇城,县南七十里,吴鲁肃屯兵于此。” 从遗迹故事来看,三国时期的鲁肃与这一区域确实存在有某种关系。

有关鲁肃遗迹的考古学论证,离不开当时的特定历史背景。东汉末年,秦居巢地已成魏庐江郡(郡治六安)舒、居巢两县,北部桐乡隶舒县,东南大部属居巢县,地当魏、吴南北分界。据《三国志》记载,建安十九年(公元214年),东吴伐皖后,魏地后撤,吴界北抬,居巢改隶皖县,兹此属吴庐江郡(郡、县治所即今潜山县梅城镇)。此后,魏、吴两国于建安二十年(215年)、吴黄武七年(228年)两次战于皖(桐)之挂车、夹石,其间战火风烟不断。鲁肃除在孙权破皖一役(案,魏军败绩。)中任偏将之外,再无此间的战事纪录。由此看来,鲁将军兵败此地于史无据。另外,鲁肃子嗣唯鲁淑一人,还系遗腹子,故投子之说也无从谈起。

既然鲁肃与投子山、寺毫无关系,那其它的桐地遗存又由何而来的呢?考之《三国志》,鲁肃、周瑜于此间活动却实有记载:“周瑜为居巢长,将数百人故过候肃,并求资粮。肃家有两囷米,各三千斛,肃乃指一囷与周瑜,瑜益知其奇也,遂相亲结,定乔札之分。”此后鲁肃“携老弱将轻侠百余人,南到居巢就瑜。瑜之东渡,因与同行。”《三国志》鲁肃传中叙述的这段史事,与桐地民间流传的指廪岭、寄母山等故事颇相合。周瑜,字公瑾,庐江舒人。鲁肃,字子敬,临淮郡东城县(今安徽定远)人。二人结交后,鲁肃追随周瑜至居巢,在投奔东吴之前,于居巢(今桐地)驻留过一段时间。正因为如此,桐城就有了鲁肃的故事。毕竟三国时代已经遥远,当年史迹逐渐模糊,大多都变成了民间传说。如果我们不加辨别地以之说史,往往经不住推敲。

对于投子寺的始建年代,可从佛籍史料中予以考证。佛教是在西汉末、东汉初年传入中国。东汉末至西晋,基本为译经时代,此时印度的小乘佛教和大乘佛教等佛教经典,经翻译后才被陆续介绍到内地。西晋末年,由于战乱连年,民生困苦,亟需精神慰藉,佛教因此得以发展,并很快蔓延至社会各个阶层。南北朝时期,因南朝各代统治者笃信佛教,从而使南方地区的佛教传播更进入到一个快速发展的新时期。正是在此前后,佛教传入舒皖地区,东晋至南朝梁时,已开始有佛寺出现。据佛教典籍和方志史料记载,最早的佛教丛林太平兴国寺(今潜山),始建于东晋咸和元年(326)。而此前的江淮地区,尚未发现有佛教活动的相关记录。至此可以结论,三国时期(220-265)的投子寺,事实上并不存在。

由此看来,宋人投子山诗所述故事,不足采信。诗人以山为题,即事咏怀,实为游历遣兴之作。后人以诗为史,信以为真,实乃误读。至于投子山名的真正由来,今日已无从考据,仍然是一个尚待破译的千古之谜。

由此看来,宋人投子山诗所述故事,不足采信。诗人以山为题,即事咏怀,实为游历遣兴之作。后人以诗为史,信以为真,实乃误读。至于投子山名的真正由来,今日已无从考据,仍然是一个尚待破译的千古之谜。

二、和尚开山号大同

在桐城民间的掌故传说中,流传最广的是投子寺传奇,尤为脍炙人口的是仙姑井故事。相传投子山有诸多胜迹,如雪峰、卓錫泉. 虎跑泉、獅子岩、覌音崖、赵州桥、仙姑井等。其中的仙姑井,即指传说中的何仙姑修煉處,据传:“仙姑井在柴巷口。(案,在城西北便宜门内。)初,大同禅师每溲溺,有鹿来饮。久之,鹿产一肉毬,裂开内有女孩,师见而收育之。至十二岁,牧童以山花簪其髻,师乃令之下山,嘱曰:‘遇柴则止,遇何则归。’至柴巷口何道人家,遂棲之。以何为姓,慎守师戒,修持觉悟。师使赵州(和尚)召之,女方淅(淘米),即持笊篱往。先至见师,坐左。州后至,坐右。三人一时化解。今投子山柴巷口有仙姑井,山礀有赵州桥。” 从故事传说看,显然具有神话色彩,不足为信。但除何仙姑而外,其他人物、地点却都有实指。柴巷口的仙姑井至今尚在,井水甘洌,“水止斗餘,旋汲旋出,不溢不涸”。赵州桥在投子山,为大同、赵州相遇论禅处,相关的还有卓錫泉,传为“赵州和尚飞锡得泉处”。桥今不在,但泉址犹存。故事中的大同禅师和赵州和尚也确有其人,他们都是唐代高僧、佛教禅宗的著名人物。

考诸典籍方志,南宋《舆地纪胜》中有大同禅师的记载,“大同禅师,本怀宁人,在舒州投子山,居山三十载,领众千余。”记述较简略。而北宋早期的佛教典籍《景德传灯录》,记载则较详细:“舒州投子山大同禅师(819—914),本州怀宁(今潜山)人也,姓刘氏。幼岁依洛下保唐满禅师出家,初习《安般观》,次阅《华严教》,发明性海。复谒翠微山法席,顿悟宗旨。由是放任周游,归旋故土。隐投子山,结茅而居。”

投子寺始建之初,正值中国佛教发展的全盛期。中国佛教从汉魏的佛经初传、南北朝的佛经介绍发展到隋唐之际的佛教创宗时期,佛教禅宗的创立,标志着佛教中国化的演变基本成型。与受印度佛教影响较大的其它宗派不同,禅宗是完全由中国僧人独创的中国式佛教宗派。禅宗的思想融合了印度佛教文化和中国传统文化之精华,既吸取了印度大乘空宗(主一切皆空)和大乘有宗(主佛性为实有)的思想,又继承了我国儒家传统的人性论学说与道家的主静说思想,并将两种文化融会贯通,从而赋予了禅宗在中国佛教诸宗中无与伦比的生命力。自禅宗文化的真正创始人六祖慧能以后,南禅宗开始兴盛,流派迭出,呈现出一花五叶的灿烂景象。桐城地处鄂东皖西禅宗文化圈内,禅宗二祖慧可的司空山(今岳西)道场、三祖僧璨的天柱山(今潜山)道场均与桐地山水相依、古道相连;与四祖道信、五祖弘忍的东山(今湖北黄梅)道场梵音相接、佛法相寖,从地缘关系看,桐城有着禅宗文化辐辏传播得天独厚的优越条件。禅宗青原系下四世再传的大同禅师在遍历佛教丛林后,最终选定龙眠这方净土,驻锡投子山,成为桐城佛教禅宗文化的第一人。

大同禅师居投子山三十余年,为投子寺开山鼻祖,时人称投子和尚。在《宋高僧传》、《景德传灯录》、《五灯会元》等宋代早期佛教禅宗典籍中,均有舒州投子大同禅师的传记载录。在大同禅师的话头、公案中,较为著名的是与赵州谂禅师、雪峰义存禅师的两段论禅纪实。据《景德传灯录》载:“一日赵州谂和尚至桐城县,师亦出山,途中相遇未相识。赵州潜问俗土,知是投子。乃逆而问曰:‘莫是投子山主么?’师曰:‘茶盐钱乞一个。’赵州即先到庵中坐,师后携一瓶油归庵。赵州曰:‘久向投子,到来只见个卖油翁’。师曰:‘汝只见卖油翁,且不识投子。’曰:‘如何是投子?’师曰:‘油!油!’赵州问:‘死中得活时如何?’师曰:‘不许夜行,投明须到。’”同、谂二师互相问酬,辞句简捷,意气玄险,诸方谓赵州、投子得逸群之用。“一日雪峰随师访龙眠庵主,雪峰问:‘龙眠路向什么处去?’师以拄杖指前面。雪峰曰:‘东边去西边去?’师曰:‘漆桶。’”“师一日庵中坐,雪峰问:‘和尚此间还有人参否?’师于床下拈䦆头抛向前面。雪峰曰:‘憑么即当处掘去也?’师曰:‘漆桶不快。’”自此大同禅师名闻天下,往来激发,请益者常盈于室。师多纵之以无畏辩,随问遽答,微言颇多。唐中和年间(881—885)黄巢起义,天下丧乱。“有狂徒持刃上山,问师住此何为?师乃随宜说法,渠魁闻而拜服,脱身服,施之而去”。五代后梁乾化四年(914)六月,大同禅师跏趺圆寂,春秋九十有六。诏谥慈济大师,塔曰真寂。

佛教禅宗公元五世纪初由印度传入,始祖为菩提达摩。所谓“教外别传”,即指的是禅宗。禅即“禅那”略称,意为“静虑”。公元八世纪,禅宗分为南北两宗,北宗神秀(约606-706)一派主张渐悟;南宗慧能(638-713)一派则崇尚自然、简朴,主张顿悟,“自识本心,自见本性,自性自度”,见性成佛,后世尊为六祖。此宗所习不是古来传习的次第禅,而是直指心性、顿修顿悟的祖师禅。南宗特点是单传心印、不立文字、采用非经院式的口头传教,以《楞伽》、《金刚》及以后出现的《六祖坛经》、众多“语录”为法典。慧能主要弟子其后又分别开创了菏泽、南岳、青原等禅宗派系,大同禅师即青原行思法嗣。大同弟子甚众,笔者据《五灯会元》不完全统计,其法嗣高僧有:投子感温禅师、牛头山微禅师、香山澄照禅师、陕府天福禅师、中梁山古禅师、襄州谷隐禅师、安州九嵕禅师、盘山二世禅师、九嵕敬慧禅师、观音岩俊禅师、濠州思明禅师、凤翔招福禅师等。至投子道场感温禅师时,已是唐五代时期。当时的禅宗祖师们大多提倡“上下均力”的集体劳动,“锄得一片地,种得一畲粟”,从“锄头下讨活计”,在朴素艰苦的和合环境中,过着“神通及妙用,运水与搬柴”的农禅生活。赵州谂禅师与打油归来的大同禅师的机缘对话,即为投子禅师及其弟子们当时生活的真实写照。

投子山位于龙眠山东麓,为城邑北面屏障,距城三里许。北接龙眠山,层峦叠嶂、千峰竞秀;南瞰龙眠河,迤逦东郭、远逝大江。山作凤凰形,双翼夹辅;禅林居其中,虎踞龙盘。邑人姚旭有诗曰:“投子山高一万八千丈,锡柱撑青空。根盤数百里,上有浮岚暖翠,辉映九岫如崆峒。风光常新四时好,丹霞淑景疑与罗浮通。螺峰落天外,甘泉流石中。丰草绿缛,佳树葱茏。” 自大同禅师开山后,山、寺争辉,遂成附郭胜境。

考诸典籍方志,南宋《舆地纪胜》中有大同禅师的记载,“大同禅师,本怀宁人,在舒州投子山,居山三十载,领众千余。”记述较简略。而北宋早期的佛教典籍《景德传灯录》,记载则较详细:“舒州投子山大同禅师(819—914),本州怀宁(今潜山)人也,姓刘氏。幼岁依洛下保唐满禅师出家,初习《安般观》,次阅《华严教》,发明性海。复谒翠微山法席,顿悟宗旨。由是放任周游,归旋故土。隐投子山,结茅而居。”

投子寺始建之初,正值中国佛教发展的全盛期。中国佛教从汉魏的佛经初传、南北朝的佛经介绍发展到隋唐之际的佛教创宗时期,佛教禅宗的创立,标志着佛教中国化的演变基本成型。与受印度佛教影响较大的其它宗派不同,禅宗是完全由中国僧人独创的中国式佛教宗派。禅宗的思想融合了印度佛教文化和中国传统文化之精华,既吸取了印度大乘空宗(主一切皆空)和大乘有宗(主佛性为实有)的思想,又继承了我国儒家传统的人性论学说与道家的主静说思想,并将两种文化融会贯通,从而赋予了禅宗在中国佛教诸宗中无与伦比的生命力。自禅宗文化的真正创始人六祖慧能以后,南禅宗开始兴盛,流派迭出,呈现出一花五叶的灿烂景象。桐城地处鄂东皖西禅宗文化圈内,禅宗二祖慧可的司空山(今岳西)道场、三祖僧璨的天柱山(今潜山)道场均与桐地山水相依、古道相连;与四祖道信、五祖弘忍的东山(今湖北黄梅)道场梵音相接、佛法相寖,从地缘关系看,桐城有着禅宗文化辐辏传播得天独厚的优越条件。禅宗青原系下四世再传的大同禅师在遍历佛教丛林后,最终选定龙眠这方净土,驻锡投子山,成为桐城佛教禅宗文化的第一人。

大同禅师居投子山三十余年,为投子寺开山鼻祖,时人称投子和尚。在《宋高僧传》、《景德传灯录》、《五灯会元》等宋代早期佛教禅宗典籍中,均有舒州投子大同禅师的传记载录。在大同禅师的话头、公案中,较为著名的是与赵州谂禅师、雪峰义存禅师的两段论禅纪实。据《景德传灯录》载:“一日赵州谂和尚至桐城县,师亦出山,途中相遇未相识。赵州潜问俗土,知是投子。乃逆而问曰:‘莫是投子山主么?’师曰:‘茶盐钱乞一个。’赵州即先到庵中坐,师后携一瓶油归庵。赵州曰:‘久向投子,到来只见个卖油翁’。师曰:‘汝只见卖油翁,且不识投子。’曰:‘如何是投子?’师曰:‘油!油!’赵州问:‘死中得活时如何?’师曰:‘不许夜行,投明须到。’”同、谂二师互相问酬,辞句简捷,意气玄险,诸方谓赵州、投子得逸群之用。“一日雪峰随师访龙眠庵主,雪峰问:‘龙眠路向什么处去?’师以拄杖指前面。雪峰曰:‘东边去西边去?’师曰:‘漆桶。’”“师一日庵中坐,雪峰问:‘和尚此间还有人参否?’师于床下拈䦆头抛向前面。雪峰曰:‘憑么即当处掘去也?’师曰:‘漆桶不快。’”自此大同禅师名闻天下,往来激发,请益者常盈于室。师多纵之以无畏辩,随问遽答,微言颇多。唐中和年间(881—885)黄巢起义,天下丧乱。“有狂徒持刃上山,问师住此何为?师乃随宜说法,渠魁闻而拜服,脱身服,施之而去”。五代后梁乾化四年(914)六月,大同禅师跏趺圆寂,春秋九十有六。诏谥慈济大师,塔曰真寂。

佛教禅宗公元五世纪初由印度传入,始祖为菩提达摩。所谓“教外别传”,即指的是禅宗。禅即“禅那”略称,意为“静虑”。公元八世纪,禅宗分为南北两宗,北宗神秀(约606-706)一派主张渐悟;南宗慧能(638-713)一派则崇尚自然、简朴,主张顿悟,“自识本心,自见本性,自性自度”,见性成佛,后世尊为六祖。此宗所习不是古来传习的次第禅,而是直指心性、顿修顿悟的祖师禅。南宗特点是单传心印、不立文字、采用非经院式的口头传教,以《楞伽》、《金刚》及以后出现的《六祖坛经》、众多“语录”为法典。慧能主要弟子其后又分别开创了菏泽、南岳、青原等禅宗派系,大同禅师即青原行思法嗣。大同弟子甚众,笔者据《五灯会元》不完全统计,其法嗣高僧有:投子感温禅师、牛头山微禅师、香山澄照禅师、陕府天福禅师、中梁山古禅师、襄州谷隐禅师、安州九嵕禅师、盘山二世禅师、九嵕敬慧禅师、观音岩俊禅师、濠州思明禅师、凤翔招福禅师等。至投子道场感温禅师时,已是唐五代时期。当时的禅宗祖师们大多提倡“上下均力”的集体劳动,“锄得一片地,种得一畲粟”,从“锄头下讨活计”,在朴素艰苦的和合环境中,过着“神通及妙用,运水与搬柴”的农禅生活。赵州谂禅师与打油归来的大同禅师的机缘对话,即为投子禅师及其弟子们当时生活的真实写照。

投子山位于龙眠山东麓,为城邑北面屏障,距城三里许。北接龙眠山,层峦叠嶂、千峰竞秀;南瞰龙眠河,迤逦东郭、远逝大江。山作凤凰形,双翼夹辅;禅林居其中,虎踞龙盘。邑人姚旭有诗曰:“投子山高一万八千丈,锡柱撑青空。根盤数百里,上有浮岚暖翠,辉映九岫如崆峒。风光常新四时好,丹霞淑景疑与罗浮通。螺峰落天外,甘泉流石中。丰草绿缛,佳树葱茏。” 自大同禅师开山后,山、寺争辉,遂成附郭胜境。

投子寺始建年代在唐僖宗乾符至中和(874—884)年间,是桐城境内最早的佛教丛林。寺院其时的规模有多大,是否“领众千余”,今已无从知晓,但大同禅师及投子道场从此名扬海内,在中国禅宗的早期发展史上占有一席之地且产生了较大影响。

三、义青中兴在北宋

自唐迄宋,南禅盛极一时,其间高僧辈出,分为“沩仰、临济、曹洞、云门、法眼”五宗,临济又分“黄龙、杨歧”两派,合前五宗称七派。其中临济、曹洞两派流传不绝,尤以临济为盛。北宋投子道场次第传灯的脩颙、义青、圆修、道宣诸位禅师,就分别出自临济、曹洞、云门各宗门下。而真正迎来投子中兴的一代高僧,当推宋神宗时期住持投子道场的青原下十世曹洞宗一派的投子义青禅师。

义青禅师(1032—1083),怀宁李氏子,七岁出家,于妙相寺试经得度,习《百法论》。后“入京师听《华严》,尝读法慧菩萨偈,至‘即心自兴’句,猛醒曰:‘法离文字,宁可讲耶?’”宋神宗熙宁六年(1073)还龙舒,“参浮山法远于聖岩寺,随侍凡六年,洞下(曹洞)宗旨,悉皆究明。”法远禅师“付大阳警玄之顶像(祖师遗像)、皮履(雨鞋)、直裰(袈裟),更嘱曰:‘代我续其宗风,无久滞此,宜善护持。’”又八年、即元丰四年(1081),自建州白云山,迁舒州投子寺,主投子法席,遂振大阳宗风。(案,郢州大阳山警玄禅师,青原下九世曹洞宗传人。)兹始道望日隆,一时座下法将如林,宗声远播。义青大师尝作《五位颂并序》,其序曰:“夫长天一色,星月何分。大地无偏,枯荣自异。是以法无异法,何迷悟而可及。心不自心,假言象而提唱。其言也,偏圆正到,兼带叶通。其法也,不落是非,岂关万象。幽旨既融于水月,宗源派混于金河。不坠虚凝,回途复妙。”文辞清妙,禅境奥远。所著有《投子青禅师录》二卷。北宋神宗元丰六年五月四日示寂,春秋五十有二。阇维得舍利五色同灵骨,塔于投子寺西北三峰庵后。

义青禅师圆寂次年,同邑李冲元作《书投子山青和尚颂古集》,其文曰:“昔大阳山中,木人孤坐,石女怀胎,频年不举。山前瑞草,付与谁耘?岭畔泥牛,何人牧放?空王殿上,车轴将摧;古佛渡头,船舷欲破。惟有半穿皮履,无缝衣裳,当时觌面呈人,到底承担不下。月华圆鉴,攒眉浩叹,携归金谷岩中,分付白云老子。于是金鸡抱卵,丹凤生雏,玉钵开花,蟠桃结子。直得山河震动,天地掀腾。不妨特地新鲜,也是一切奇怪。从此卖油市上,旧店重开;古庙香炉,祥烟再起。胡笳曲子,韵出清霄,写向无孔笛中,未知誰人侧耳?诸方传去,各善护持,若遇知音,大家欢唱。时元丰七年(1084)四月望日,龙眠李冲元序。”

该文是作者为义青大师禅语著录所作的一篇序文。文章前半部分主要是叙述曹洞宗一派至大阳警玄后,“车轴将摧”、“频年不举”,一度灯暗嗣息的状况。接着写远禅师携义青归浮山金谷岩习法,悉传洞下宗旨,授之大阳“顶像、皮履、直裰”传灯法器,致使“丹凤生雏”,“蟠桃结子”,正式继承曹洞衣钵。义青禅师经白云寺等处实习后,归舒州投子山主持壇席。一时间“山河震动,天地掀腾”,“卖油市上,旧店重开;古庙香炉,祥烟再起。”成为投子道场曹洞法嗣的中兴大师。作者最后对投子义青禅宗一派的未来,寄予了“诸方传去”、“大家欢唱”的殷切期盼。

李冲元,字元中,舒州龙眠人。宋元祐(一作熙宁)进士,与李公麟、李亮工同时登第,时谓“龙眠三李”。工书,能诗,喜论禅,与义青禅师几为同期。从《书投子山青和尚颂古集》所写内容看,冲元关注禅事,心系投子,与义青交谊甚笃,是为知音。这种文人雅士与佛门高僧交相往来的现象,在两宋很是普遍。佛教与儒教、道教交相融合的思想内容,成为人们社会生活的重要组成部分。当时流布较广的佛教净土宗,因教法简易,多流传于民间下层,而引领中国佛教主流的禅宗各派,则多风行于以文人士大夫为主体的社会上层。大小城市中的禅院,名山胜境间的古刹,多为文人墨客的交游之所。高僧大德与通儒名宦相往还,谈经论禅,究明性理,修身养性,吟诗作画,为后世留下无数的文艺作品和禅、儒佳话。

义青禅师法嗣九人,流布甚广,尤以芙蓉道楷禅师最著。其后的投子道场,见于佛籍记载的禅师有:临济宗投子圆修禅师、曹洞宗投子道宣禅师等。而在义青之前的神宗熙宁至元丰年间,还有一位高僧驻锡投子,他就是云门宗的修颙禅师。北宋诗人郭祥正《龙眠行留别修颙禅师》一诗,较为详细地记录了修颙禅师住持投子寺期间的真实情况。郭诗一开篇即介绍了投子山的地理形势:“桐乡山水天下名,龙眠气势如长城。重冈复岭跨三郡,磐压厚地攒青冥。” 继而叙述了投子寺的过往历史:“东南佛寺号投子,寺门洞启原无扃。雪峰三来道方契,凿井百尺穿重冰。至今善利永不泯,辘轳夜转闻寒声。慈济玄谈载金刻,龟趺鳞甲光荧荧。”诗中着重提到雪峰禅师三至投子、卓锡得泉的早期故实,以及大同禅师的玄谈金刻、龟趺碑石等镇寺宝物。诗人接着讲述了自己官桐之初,所见投子道场凋落荒芜、法嗣异类的颓败景象:“时移岁晚人事塞,高座窃据非真宗。白云徒侣半凋落,泉石往往荒柴荆。” 作者为新令莅桐后,剔弊鼎新,延请真宗,接续法嗣,赖张翁助力,躬迎修颙禅师入主壇砧:“我来抉弊眼除眯,颙自寿至人天迎。随车贝叶五千卷,宝藏突兀同时成。张翁好施古亦少,助我佛地还中兴。”修颙禅师主持下的投子寺,“贝叶五千卷”,宝藏同时成,旧貌焕然一新。“老禅咒龙未三日,泉发石上吁可惊。晨厨千僧用无尽,琅玕引溜何泠泠。”一时禅诵祥瑞,灵泉迸涌,僧众千人,规模空前。县令履职期间,桐城政简风清,闲暇之余,常至寺中问禅,烹茶煮酒,谈经论道。“城中客少民事简。屡携茗酌来煎烹。叩师玄关问至理,心地拂拭菱花明。明朝官满重回首,别师写作龙眠行。” 郭祥正的这首叙事诗,实际上就是一幅投子禅寺的写真图,它填补了投子寺过往历史的一段空白,具有重要的文献价值。正因为修颙禅师的前期铺垫,才有了义青禅师其后的投子中兴。

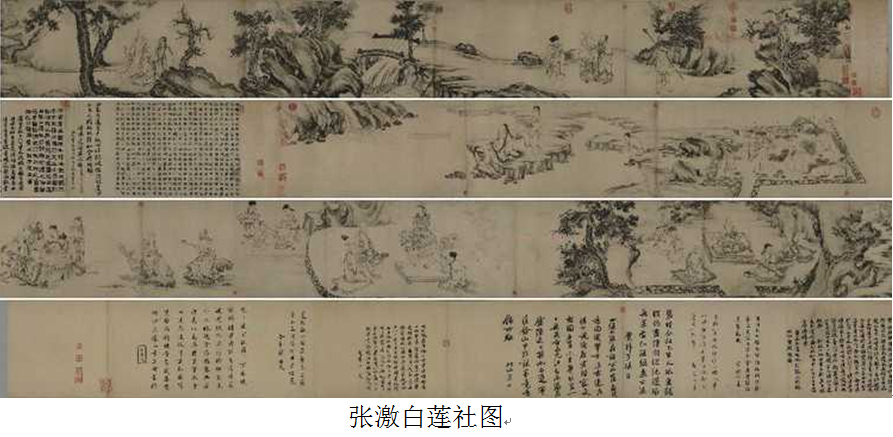

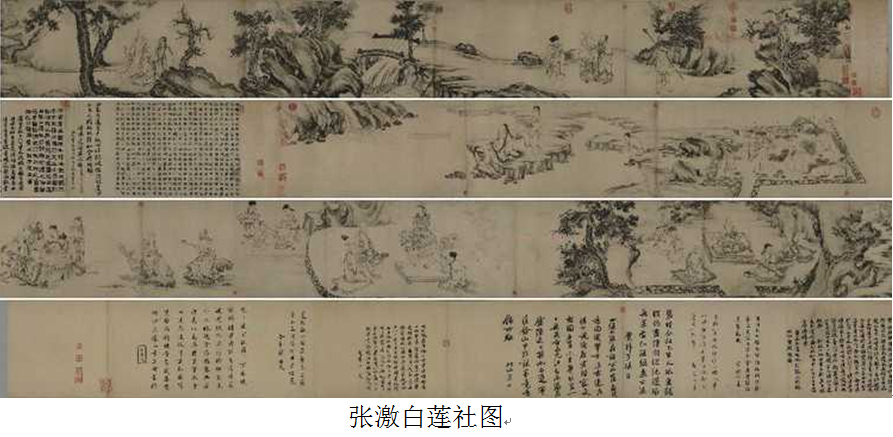

郭祥正(1035-1113),字功父,一作功甫,自号谢公山人等。北宋诗人,当涂(今安徽)人。皇祐五年进士,历官秘书阁校理、太子中舍、汀州通判、朝请大夫等。清廉自守,所到之处,卓有政声。传世诗作千四百首,有《青山集》三十卷存世。上文引述的《龙眠行留别修颙禅师》一诗,为神宗八年至十年期间(1075-1077),任桐城知县时所作。诗中提到的张翁,经笔者考证,很可能系宋代桐城人张激。张激,字投子,号投子同叟,宋代著名画家。生卒年间不详,艺术活动主要在宋哲宗至徽宗早期。工人物、佛道、山水,技法师承李公麟。传世作品有巨幅长卷《白莲社图》(现藏《辽宁省博物馆》)。作品取材于儒释故事,主要描绘的是东晋佛教大师慧远,于庐山东林寺结18贤士为白莲社,并与陶渊明、谢灵运等名士交往的活动场景。卷后题跋甚夥,张激亦自书题记,如“伯时、德素皆诸舅也”之句,表明其李公麟、李德素的外甥身份。末尾题“投子张激书”、“宋徽宗大观三年”(1109)款识,标明了作品的创作年代。从相关资料分析,张激作为李公麟外甥,活动时间较其舅稍晚,与桐城知县郭祥正、投子修颙禅师的交往时间颇相合。若从张激字号、才艺成就、社会影响等方面推测,郭祥正诗中“张翁好施古亦少,助我佛地还中兴”的张翁其人,十有八九即投子同叟张激。

两宋时期,慕游投子的名人不在少见,如前文提到的刘兴言、周邦彦之外,还有吕南宫、周必大等两宋名流,也都有相关诗作传世。吕南宫(约1047-1086),北宋著名文学家。他在《初游投子山》诗中写道:“扬鞭遂出郭,樵路行萦弯。遇险辄舍马,听松频侧冠…强步且数里,犹在荒林间。”细腻描写了登山途中的径况。“峰回得古寺,一叩云中关。高僧夺睡出,迎对如嗔烦。解榻迸伏鼠,煮茶爆新泉。东亭一何高,岌若崖临渊。西庵更爽亢,基与堂甍班。延缘徧登坐,共羡闲人闲。同游二三子,取酒醺吾颜。约略脩市果,横斜列山盘。”到达山中古寺,长老置茶酒果馐招待。诗人一行茶余酒后,尽览山寺景色,陟崖头东亭小憩,游西庵乐而忘返,不知不觉“曦光忽衔西,归思攻余欢。撩樵洒醉毫,拂壁罗矛干。调笑下前坂,暮色凄漫漫。” 诗人下山前,犹余兴未尽,乘酒意挥毫题壁,用诗记下这难忘的一天。从《初游投子山》的诗题看,北宋大文豪吕南宫游投子可能还不止一次。南宋著名政治家、文学家周必大(1126-1204),也有《和龙舒兄春日出郊韵》诗,中有“禅语屡题投子寺,仁风常满皖公山”之句。宋代禅宗各派传世的诗文偈语中,有不少都涉及投子故事。由此可见,投子宗风的流布之广和唐宋以来的影响之大。

南宋以降,投子高僧不见于佛籍,投子道场的存续情况亦鲜有记载。惟《舆地纪胜》一书有所提及,其曰:“投子山神霄宫,在桐城县西南,去县五里,本为投子寺。太平兴国(976-983)中为胜因禅院,政和七年(1117)改为神霄万寿宫。”该辞条被后来的明清方志辑录。《舆地纪胜》中虽然记的是道教建筑投子山神霄宮,但其中涉及北宋年间的投子寺情况,其内容大约包含三层意思:一是说“政和七年改为神霄万寿宫”的建筑,原先是北宋早期太平兴国时的胜因禅院,其间改作道观,佛教易为道教;二是说胜因禅院的前身“本为投子寺”,何时易为胜因禅院,时间、缘由莫知;三是“投子山神霄宫”地址不在投子山,而在县西南五里,易址原因亦同样不明。让人颇为困惑的是,此条涉及投子寺历史变化的内容,并不见于宗教典籍,而是载诸地理著作,特别是自北宋太平兴国至政和七年前后长达百余年的投子寺禅宗活动不著一字,整体阙如,确实令人费解。然而投子禅宗的传灯有序、义青中兴的极盛繁荣,正是发生在北宋这一时段,佛籍有载,著录可考。反观《舆地纪胜》所及北宋初年的胜因禅院,却是查无出处,佛教典籍均无记载。如此反常的现象,原因究竟何在?是两宋之交宋金战争的地缘暌隔、信息不通?还是金元之际社会动荡、禅宗史事隐匿不彰?甚或元人编志有所顾忌、崇道抑佛?还是《舆地纪胜》辞条有误?笔者纠结之余,不禁心生疑惑,问题会否出在《舆地纪胜》这本书上?原来元代成书的《舆地纪胜》,虽号称南宋地理总志,但一面世即遭人诟病,后人屡屡揭诸书中谬误。笔者就曾于该书查寻时,发现桐城一邑的信息载录,问题辞条竟有上十处之多。该书载录的道教宫观“神霄万寿宫”,时间为北宋末政和七年,而桐邑最早的道教建筑出现在元代,即负郭西山的太霞宫,时间相差南宋百余年。若从地理位置来看,元代太霞宫倒与《舆地纪胜》中的神霄宫相契合。再从宋元遗址的考古调查看,境内尚未发现有元代之前的道教建筑遗迹。而投子寺遗址迄今发现的唐宋陶瓷残片、建筑构件倒是俯拾皆是,随处可见,文物标本的类型档次普遍较高。由此可见,佛教典籍与诗文载述的北宋时期投子寺,不仅有过百余年的禅宗史事,而且还创造过投子道场曾经一度的辉煌。据此笔者认为,元代《舆地纪胜》的编纂者们,很可能把太霞宫错当神霄宮,将元代道教建筑与宋代佛教建筑视同一体,进而拚凑出一段与投子寺毫无关联的过往历史。

南宋到元末,桐邑境内迭遭兵燹,名胜古迹毁废殆尽,投子寺当毁于这一时期。

四、明湮清复有万清

明代有无投子寺?一直以来是个谜。据明天顺六年《直隶安庆郡志》载:“投子寺,去县北三里,旧名投子山胜因寺。唐大同禅师开山。相传有三鸦报晓、二虎巡廊,遗迹尚存。又有雪峰、卓锡泉、仙姑井寺。洪武二十六年僧如一庵重创。” 明弘治《桐城县志》投子山胜因寺辞条,除照抄《郡志》外,增加了时任知府等人的几首诗。明嘉靖《安庆府志》记载更简略,仅有“投子,在县东北三里。今废。”十个字。方志所录,概要有四:1.投子寺前期历史,皆由《舆地纪胜》转录,仅多出一个“仙姑井寺”;2.元末以前,投子寺早已不在;3.洪武二十六年,有僧如一重创投子庵;4.明天顺六年,寺址尚存遗迹。据此分析,北宋末至明洪武初这段时间,投子寺存续与否已无从考稽。明志记载因过于简略,如僧人如一宗派身份不知,寺庵重建规模形制不详,庵堂废弃原因不明、时间含混,以致遗下诸多谜团,为后世各种猜测埋下伏笔。

而《府志》道“观”一节,关于“神霄,在县西南五里,投子寺改焉。”和“太霞,在县西,元至元间创。”二条记载,更存有疑问。其说明代桐城道观有二,一为“神霄宫”、一为“太霞宫”。太霞宫在县郭西山,自元迄明传承有自,明中叶后改作桐溪书院,县志有载。而神霄宫却来历不明,本地遗存、方志史料无考。据此笔者进一步认为,以《舆地纪胜》为据的神霄宮一说纯属子虚乌有。试想宋元之际,桐邑范围内地表建筑损毁几尽,却唯独神霄宮例外?自宋迄明战火不摧、越数百年宫观独存,岂非咄咄怪事?

入清以后,明初重建的投子庵,其毁废原因被旧事重提,县志皆有注录。康熙志曰:“嘉靖三十七年奉旨廢寺,阖邑謂縣北屏障,風水有礙,疏題奉旨廢之。”道光志曰“嘉靖间废”,民国庚辰续修县志重印本有按曰:“投子寺,旧在投子寺山之巅。明万历中毁,寺改建于县北三十里铺。一云嘉靖末,里绅某规作坟园,其寺遂废。” 从清代不同时期县志的记述看,单就废寺时间,就有三种说法:一是嘉靖三十七年、一是嘉靖末(四十五年)、一是万历中。关于毁寺原因,亦存数说:一为阖邑疏題有礙風水,“奉旨廢寺”;一为万历中迁寺,改建于县北三十里铺;一为“里绅某规作坟园”,遂废寺。清志记载虽各说不一,但废寺原因已经明朗,事由大体与建坟有关,渉事人物亦似有所指,而隐于其后的真实起因则是缘于佛门僧人的一桩公案。

清康熙四十四年,圣祖仁皇帝南巡,洪福寺万清禅师至漕河接驾。万清系投子义青曹洞法嗣的知名高僧,召见时奏对称旨,御书“诞登寺”额以赐。至此,江南僧人将投子复寺的旧话重提。雍正十一年,世宗宪皇帝特召万清入都,与其讨论曹洞宗旨。万清词理向捷,奏对称旨。上问曰:“朕阅灯录,汝宗至大阳警玄几绝,得投子义青出而振之,未审投子道场隆替何似?”僧以被毁据实奏之。皇帝谕曰:“朕为汝重建投子,汝即中兴其道,而为开山一代。”寻赐紫衣盂杖,命往钟山之灵谷。次年三月降旨:“有江南僧人奏云,桐城投子山旧为大同禅师祖庭,香火极盛,明嘉靖时有豪绅盛姓者图谋风水,遂奏毁古刹而占为茔地,至今邑人为之不平,盛姓子孙亦自此零落。朕已令庄亲王内大臣海望传谕安徽巡抚王纮、织造高斌,敕令盛姓迁移坟墓,重建祖庭于旧址,以续大同禅师香火,并慰同人之心。”此事为时任军机大臣保和殿大学士的张廷玉获悉,旋即给雍正上了一折奏章,曰:“投子山离城三里许,在县治之北,为桐城之北障,此地建丛林,有碍于桐城风水,城居之人皆为不宁。自明嘉靖间毁寺以后,邑人始得安居,明末流寇屡至,闭城固守,不受残害,人文亦自此始盛。此臣幼年得知见闻,而考之传志,无不符合者。近日桐人之受国恩,登仕籍者甲于天下,益信风水之说为不爽。且自今观之,天生投子山实专为桐城之屏障,并非祠庙坟茔之吉壤。若风水果佳,则既建之丛林,不应复毁,而建茔之盛姓,其子孙亦不应衰微若此也。” 雍正觉得张廷玉所奏甚为在理,为化解僧家的“毁寺”怅恨,避免日后再遗复寺后患,决定让僧人另行择址,易地重兴大同禅师祖庭。旋命张廷玉会同内大臣海望撤回前旨,传谕王纮、高斌,令其遵旨办理。至此,这场僧、绅之间的寺、墓纷争,终于落下帷幕。

但从清代县志的记载来看,有关寺庵废因的议论此后仍未止息,至民国时还众说纷纭。此事之所以流传甚广,其焦点在于,它关系到世人注目的人文古城的乡风民俗和道德风尚。如僧人所告毁寺建坟的事由属实,将会使城中缙绅世家——盛氏家族身败名裂、声誉扫地。清志讳言之某绅、谕旨点名的 “豪绅盛姓者”,其实就指的是明嘉靖户部侍郎盛汝谦,所葬坟主即其父盛仪。桐城盛氏是明代中后期崛起的官宦世家,代有贤德。盛汝谦(1505—1577),字亨甫,号古泉。嘉靖二十年进士,历仕御史、光禄寺少卿、南太仆卿、操江佥都御史、南京户部右侍郎等。为官行德政,惩贪劝廉,守正不阿。“居乡尤清惠,地方有大利病,引为身任。”倡建万历砖城、捐修朱邑祠墓,义行善为,不甚枚举。年七十告归,桐人镌“万姓碑”颂其德。万历五年卒,享年七十三,赐祭葬,崇祀乡贤祠。其父盛仪(1471—1551),字克恭,号梅塘。孝悌敦亲,仗义好施。明嘉靖中卒。万历三十七年,盛仪之孙盛可藩与同乡张秉文同科中举,乡人张万人旗庆贺,有联曰:“张不张威,愿秉文文名天下;盛有盛德,期可藩藩屏王家。” 方志评曰“桐之父子兄弟,以进士起家,宦迹俱称当世者,则自盛氏始。” 位于桐城西门内的操江巷,就是以盛汝谦的官职命名。终眀之世,盛世家族代有清名,载誉坊间。从乡邦史乘、文献资料来看,盛氏家族非但不是图谋风水、毁寺葬坟的豪绅,而是德惠斯邑、泽沛乡里的懿范。为何出现偌大反差?孰是孰非,何以为信?问题的症结出在哪里?笔者认为,其原因大致有三:一是事情的结果,即昔日的投子道场变成后来的私家坟地,此为无可辩驳的事实。其次是盛氏家族为桐城官宦世家,较易使人产生倚仗权势、巧取豪夺的联想。三是废寺时间含混不清,易将废寺与葬坟搅和在一起,容易得出前因后果的必然结论。欲明事情真相,还得依靠史实,让证据说话。

先从废寺、葬坟的具体时间分析,看其中有无因果关系。据最前的安庆郡志记载,天顺年间的投子寺,其时“遗迹尚存”。志载是否属实,下文可作参照。明嘉靖间,南京国子监祭酒尹台过桐城,盛汝谦邀游投子山,尹作“登凤山”一诗,有题注曰:“嘉靖甲寅孟秋八日,余过桐城,友人盛古泉君汝谦邀余游于其邑之北山。壮其冈峦蔚跂,因问以名,盛君曰:‘山故名投子,莫祥所自始。其东盖有凤皇石云。’余曰:‘嘻!《诗》咏凤皇、梧桐,本喻人才众多,作邦家之美祥也。兹邑才贤冠一郡,山川之奇实发之,而使兹特山缺雅驯之号以诏永久,其恶乎宜?盍削旧名,易称曰‘凤山’,与桐之义庶当乎?’盛君曰:‘然。’遂相与取酒酹山神肇赐嘉名。尹祭酒登山观景,未提佛寺遗存,说明寺庵旧迹不显;未见盛氏祖茔,可见盛仪(1551年卒)其时尚未安葬。旧寺遁形,山名改易,乃其时现状。甲寅为嘉靖三十三年(1554年),与天顺六年(1462)相隔近百年,天顺前已仅存遗址,百年后又何来寺庵可废呢?从前后时间上分析,葬坟毁寺一说于史无据。

其次是康熙县志中的“奉旨废寺”一说,是否确有其事?从志书辞条标明的具体时间看,似乎持之有据。故“阖邑謂縣北屏障,風水有礙,疏題奉旨廢之。”的辞条内容,被江南僧人持作证据,成为状告盛某假邑人之名行废寺之实的理由。证据出自县志,并非道听途说,故而皇上采信,下旨迁坟,一切顺理成章。如此看来,“奉旨廢寺”就非空穴来风,而是确有实据。那么问题最终就只能归结到一点上,即辞条的内容是否属实,究竟有无毁寺其事?下面就这个问题展开分析:1.盛仪卒葬时间与志载时间是否吻合,有无关联。据桐城《盛世宗谱》载,盛仪卒于嘉靖三十年(1551),享年八十一。其下葬时间,“盛仪墓表”中有载:“年五十,卜居兔河之滨…后二十七年,始以子汝谦贵,封监察御史,又四年而卒。邑人祀公乡贤祠,载其事于志。及今又十年…(与配张氏)合葬邑之凤山。…嘉靖庚申,(嘉靖三十九年,1560年。)铨部以光禄三载之绩,奏诏加赠公如其官,张为宜人。” 可见盛仪卒后第十年,即嘉靖三十九年,为建坟下葬的确切时间。由此看来,前文对尹祭酒游投子山时盛仪未葬的判断属实。志中所载,嘉靖三十七年奉旨废寺,废寺发生在盛氏建坟之前,时间上似乎接近。但同时也能说明,县志所说邑人以碍风水、疏请废寺之事与盛家无渉。按理说寺废三年后,盛氏买山葬坟,合理合法,无可指摘。如像僧人所诉,盛氏置舆论谴责于不顾,图谋风水、毁寺葬坟,冒天下之大不韪,那对盛家而言,皇上的谕旨就不啻为堂而皇之的一张令牌。盛氏完全可以镌石立碑、高标宣扬,既可堵众人之口,又可根除后患。况且谕旨颁行在前,买山葬坟在后,完全有时间把功夫做足。可实际情况是,除康熙志曾载此说外,墓区遗存、碑刻文字、家族谱牒与乡邦文献均无类似记录。由此可见,奉旨废寺说有悖常理、并非事实存在。

奉旨废寺说源自何据,是否事实,很值得怀疑。从事发当时的历史背景看,嘉靖皇帝虽笃信道教,但未闻有以风水为由降旨毁寺之事。即使是大臣弄权,盛汝谦也仅官御史,左右皇上下旨毁寺的可能性可能不大。此说缘自何处,很有可能是与盛汝谦的“御祭赐葬”有关,如“明万历中毁寺”一说,就与盛汝谦本人的卒葬年月相合。万历五年,南京户部侍郎盛汝谦后其父二十年卒,葬投子山,赐祭葬。赐祭葬是古代高官死亡时,皇帝按其官阶或功劳大小赐予祭品、祭文或遣官治丧的一种制度。执行官吏由朝廷委派,代表皇上亲赴现场,奉旨主持丧葬仪式。盛侍郎的葬仪场面,对于明代的桐城乡间来说,当为罕见之旷典,影响之大可想而知。但事隔百年后,世人已记不清盛氏父子丧葬的具体情况,很可能在时间、人物上混为一谈,将父子颠倒,以致衍生出奉旨、废寺的讹传,久而久之传为异说。如此看来,康熙县志中“嘉靖三十七年奉旨廢寺”的记载也查无实据,不能成立。

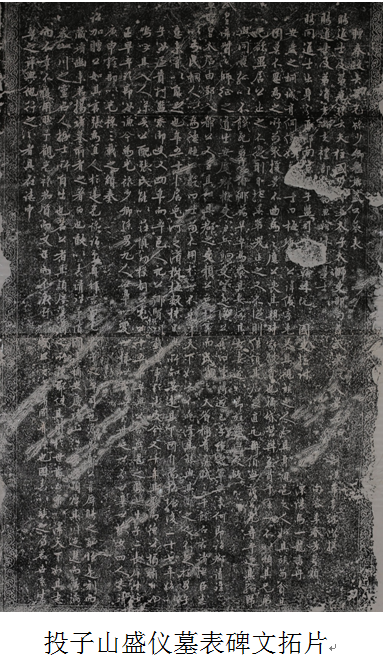

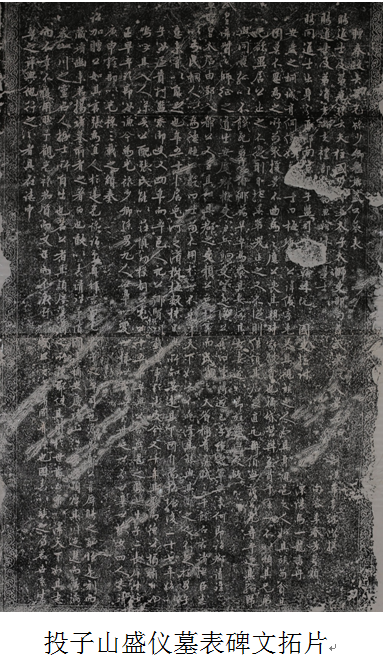

尽管奉旨毁寺一说不是事实,但盛汝谦父子卒葬后,投子寺遗址成为盛氏墓园已是事实存在。盛仪墓地规制宏大,有墓表及大量地表装饰物,但大都毁于明清战乱之际。墓地仅存盛仪墓表一通,现藏桐城市博物馆。墓表高2·1米、宽1·2米、厚0·4米,石质清润,保存较为完整。内容主要记述盛仪生前事迹和当时对死者的评价。明吏部尚书、武英殿大学士徐阶撰文,礼部尚书兼翰林院学士李春芳篆额,翰林院国史检讨马一龙书丹。山中摩崖石刻有“凤山盛氏先茔”擘窠大字(今因修路遭填埋),半山建有“接官亭”(早已不存)。此时投子山更名“凤山”,清代方志皆以凤山称名。

至此可以结论,清代县志中关于投子山毁寺葬坟记载严重失实,对于那些强加于盛氏头上的不实之词应予纠正。盛仪、盛汝谦父子以嘉德懿行名于世,事载史乘,镌之碑铭,祀之祠庙,皆为邑中前贤。万清禅师亦非同寻常,为秉承曹洞法嗣,恢复投子道场,矢志不渝,上达圣听。所诉之事以方志为凭,而非道听途说,亦在情理之中。投子道场式微沉寂数百年以后,万清大师再起丛林,重振宗风,为清初江淮之间禅宗文化的复兴,做出了巨大的贡献。

清志另一说是投子寺“明万历中毁,寺改建于县北三十里铺。”其说虽然有误,但迁寺一事是实。乾隆元年,投子寺重建工程告竣,奉高宗纯皇帝谕旨,寺名著以大同禅师谥号“慈济”命名,万清为新刹住持。万清,字侣石,号山夫,楚州(今淮安)唐氏子。二十出家,礼洪福寺隐知和尚得度,寻诣华山受具。遍参诸方,归觐洪福。入主慈济后,投子道场声誉再起,名重皖北丛林。

据道光县志载,万清法嗣有源慎、世惺、禹门、越阆、昌运等。源慎,字竺峰,号郅邨。乾隆年间住投子慈济寺,法力宏远,兼通儒释,有《郅邨集》。精内典,工吟咏,书法尤工小行草。世惺,字憨幢,芜湖毛氏子。自幼聪慧好学,年十六弃家游方外,先后参谒润州金山、鹤林、五州山,终归投子。世惺博雅,工吟咏,能读奇书、识奇字,善鼓琴、书法。闲逸著有《耦松存稿》。昌运,字半窗。精于禅理,兼通翰墨。乾隆元年至咸丰初年的百余年间,是慈济寺的全盛时期。投子法嗣传承有序,高僧如云。其时有皖臬捐金建藏经阁,世惺于阁中祀其像。寺中殿宇巍峨,香火鼎盛。寺前有慈济寺坊,额曰“古投子寺”。

当年,敕建慈济寺规模之大,名冠江淮间。至今还流传有一些脍炙人口的故事,其中以杉木树井的传说为最。据传,建寺所用木材皆采自江西,由于用量巨大,运力不济,只好由长江走暗河直通寺井。致使所用木材皆由井出,从而保障了建寺工程如期告竣。另传慈济寺鼎盛时期,僧侣达千人,庖厨用锅过大,人工难以操作,装辘轳以舀粥。民间的此类传说流传甚多,虽不为信史,但大多是与慈济寺兴盛时期的真实历史有关。

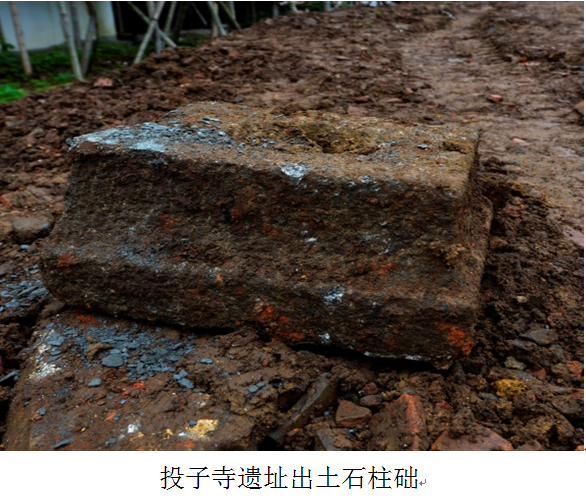

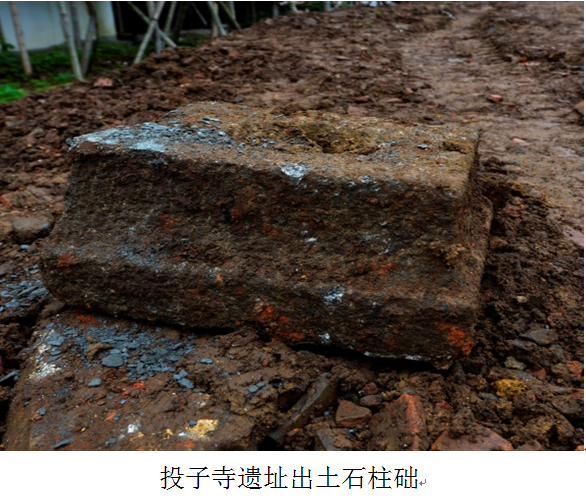

五、周婆冈南觅余音

著称于江北丛林的慈济寺,其时的规模体量究竟有多大,并未见史料记载。笔者因从事文物工作多年,自上世纪九十年代起,就曾多次赴实地调查。慈济寺遗址今属大关镇龙头村,位于旗岭之麓、周婆岗之南。西北群峰接天,千嶂屏列;左右冈峦起伏、清溪环流。二溪由西北之东南迤逦而行,汇入木犀河,慈济寺即坐落于其间的平岗之上。寺基背北面南、略呈方形,地势开阔,规模巨大。纵向长度从南面叫“庵门口”的地方算起,到北面庵庄(原有和尚圆寂塔数座)止,前后长约500余米;左右以两翼的池塘、溪流为界,宽近600米,总面积约30万平方米。遗址范围即当年慈济寺建筑之所在,古砖、石柱础满目皆是,寺院残迹依稀可辨。

咸丰三年后,慈济寺毁于太平天国战火。光绪九年,僧人于废墟上重新复建,但面积大幅缩水,规模亦大不如前。今日遗址中心为龙头村委会(原为小学校)办公所在地,屋内还存留一根当年佛殿的大梁,上书“大清雍正拾贰年钦赐紫衣沙门中兴第一代万清禅师丛林修理官高斌隆升李英等建造復于光绪九年孟夏月谷旦十方檀越暨中兴住持僧广…”一行字样。房梁文字记录了慈济寺始建时间为“清雍正拾贰年”,首任住持是“钦赐紫衣沙门中兴第一代万清禅师”,朝廷监修官员为“丛林修理官高斌、隆升、李英”等,咸丰毁寺后复建时间为“光绪九年孟夏月”,经费筹措是集“十方檀越”(各方信众)之力,当时住持僧为“广□…等”。此根檩条系光绪复寺时旧物,上世纪末老屋改建时,被有识之士刻意保留,重置于新房之上,为慈济寺这段历史侥幸留下难得的文字物证。重建后的慈济寺再无旧时景象,复建面积不及原之什一。建筑共前后三进五开间,第三进为二层阁楼。前后院落,左右厢房。院落宽敞深长,纵贯前后的中轴线甬道宽丈余,以汉白玉石铺砌,从所用材料及形制看,当为原寺旧迹。大寺景象从此不在,香火佛事日渐衰微。清末到民国期间,不知何时寺院又变成尼庵,慈济寺更名“大宏庵”。上世纪五十年代,僧尼还俗,庵堂改成“大宏庵小学”。据知情人士吐露,寺庵遗产中唯一的较大物件,是早年慈济寺遗留的一口古鈡。钟高一米多,后被人砸碎,作废铁出售。后进阁楼上的众多佛像、法器,也先后毁弃遗失。九十年代后,原有三进建筑因属学校危房被先后拆除,部分旧材料被用于校舍改建工程。

至此,光绪九年僧人复建的慈济寺、即后来的大宏庵,原有建筑一间不存。曾经盛极一时的皖北丛林,在近百年的风雨中化作烟云,从人们的记忆中褪去。当年故实已鲜为人知,但旧时印迹至今尚存,寺庵建筑的残存构件仍随处可见。当年流传的杉木树井故事,内容虽近似神话,但老井却至今尚在。从当地调查得知,古井在上世纪清淤时,曾淘出不少人体骨骸。据当地老人回忆,前代流传太平军毁寺时,寺僧几无幸免,故判断井中人骨,为其时僧人所遗。在潘忠荣先生主编的《桐城县志》中,亦有投子遗踪可寻。民国时期,北乡行政区划内的“麻投甑”联保,本系“麻山、投子、甑山”三保,“投子保”(即今龙头村大致范围)为其中之一。乾隆初年投子寺迁址后,寺易“慈济”,地冠“投子”。将投子冠以区划名称,是意在让人记住,慈济寺的前身投子寺和它曾经的悠久历史。

时至今日,后人已不知清代“慈济”,更识不得唐代“投子”,甚或有人把投子禅林的嗣法宗派说成是“密宗”,把禅宗道场改成“密宗寺院”,将宋神宗元丰四年驻锡投子、禅宗青原系曹洞宗一代宗师——义青禅师,换作“密宗派第三代传人”。不知是道听途说,还是有所谓出处?若从佛教典籍来看,密宗传入中国后,主要流行于西藏地区,汉地流布不广,更未见唐宋时期皖西南地区的密宗活动记载。后人不知前事,莫辨宗教派别,应该是见怪不怪了。

往事越千年,投子、慈济道场早已湮没无闻,孰知今日异国他乡还有人惦记。1986年11月,日本驹驿大学教授石井修道一行20人来到中国,专程赴桐城投子寺遗址考察。经查日本佛教史,公元六世纪中叶,佛教就从中国和朝鲜传入日本。12-13世纪的两宋时期,禅宗门下的曹洞、临济两派先后东渐,传入日本。日本的曹洞宗宗祖道元(1200-1253),曾师事宋朝曹洞宗天童山长翁如净,专修“默照禅”,倡行“只管打坐,即心是佛”的修持方法,有信徒680余万。此次来桐城考察的日本宗教界人士和专家学者,据说就是奔曹洞宗一代宗师义青禅师的投子道场而来。

自义青禅师中兴投子之后,投子道场名扬天下。宋元以降,文人雅士纷至沓来,登临胜境,寻幽访古,留下大量的诗词文章、美篇佳构。众多的文学作品,赋予了投子山富于传奇的宗教色彩,丰富了投子寺禅宗文化的历史内涵,同时也扩大了地域文化的交流和影响。宋元以后,投子寺虽已不存,但古老的钟声仍在人们的心头回荡。明许浩在他的“桐城八景”诗之一的“投子晓钟”中写道:“ 上方楼阁势岹峣,频把钟声云外敲。隐隐数声天地晚,月明风细鹤归巢。”“桐城八景”在城郭周边取景时,“投子晓钟”能力拔头筹,当时的评品标准,也许并不在于具体的实景画面选取,而是将重心放在了投子禅林那涵蕴千古的幽远意境上。明代文人将投子印象永久定格于“八景”之中,让全无古寺的投子空山显得更为玄妙,令后人心驰神往。

结 语

唐代投子寺是桐城地区佛教禅宗的祖庭,也是桐城历史上最早的佛寺禅林。投子寺的千年历史,是桐城佛教文化流传过程的一个缩影。投子历代禅师创造的地域禅宗文化,纪录了古邑佛教文化曾经有过的的辉煌,是唐宋时期江淮地区佛教文化的优秀代表。投子寺本身的禅宗文化史,实际上就是一部浓缩的地方佛教发展史,它填补了桐城自唐迄明的历史文化空白,是明代以前地域文化的重要组成部分。

投子寺大同禅师开创的桐城禅宗文化,既是唐宋时期桐城文化的主流形态,也是这一时期地域文化的外在特征。两宋时期,桐城一地就有大型佛寺近四十座,佛教丛林遍布城乡。佛教文化深入民间,成为开化大众、启蒙心智的主要手段,是社会各阶层人们日常生活不可或缺的精神营养。唐宋以来,以大同、义青为代表的禅宗大师薪火相传、辛勤耕耘于这方热土,从而孕育出桐城文化的胚胎,夯实了桐城文化形成和发展的基础。投子禅宗文化,是桐城宋元明清文脉传承的重要环节,对于后期的桐城文化崛起,起到了不可估量的巨大推进作用。

北宋时期的投子道场禅宗中兴的历史,是佛教中国化在江淮地区留下的真实范本。儒、释、道三教合流,禅宗是为典型。禅宗以禅师谈话、开示记录为修持之法,单传心印,不立文字,顿修顿悟,见性成佛。这种朴素、活泼、自由的传教特点,使得佛教儒学化。而宋明理学的形成,又受到禅宗思想的很大影响。舒州作为禅宗文化的发祥地,名家大儒与大德高僧交相往来,苏轼,王安石、黄庭坚等宦游舒州,古寺禅林曾留下他们的足迹;前文述及的刘兴言、周邦彦,吕南宫、周必大、郭祥正等,是禅、儒融合的践行者,与投子结下不解之缘;还有本籍艺术大师李公麟、李冲元、张激等,更是将儒释合流的时代风尚演绎得淋漓尽致。他们将才艺豪情尽情挥洒于笔端,以精美绝伦的传世珍品,给后人再现了那个时代具体而真实的生动画面。正是大师们的前后接力,才共同创造出古舒桐邑儒释融通、交相辉映的灿烂文化。

起于宋代的宋明理学,明中叶后于古桐大地勃然兴起,势不可当。入清以后,文风洞开,科举大启,仕宦接踵,人才辈出,康乾时期达到巅峰。以官宦仕族和“桐城派”文人为代表的地域文化蔚然成型,宋元佛教文化的主导地位最终由明清儒家文化所取代。围绕投子山的绅、僧坟地、道场之争,就是当时儒释共存、文化易位的现实写照。在寺院复建的问题上,最后以守护文脉的风水理念占却上风,不能不说与当时桐城儒家文化的地位与影响不无关系。

投子寺遗址,作为桐城年代最早的佛教禅宗文化的旧址遗存,具有重要的文物研究价值。后期的慈济寺遗址,反映的是清初佛教禅宗传承接续的史实,历史价值亦同样重要。投子前后寺院的建筑遗址,不仅为国内的佛教文化研究提供了客观载体,还为国际间的禅宗文化交流搭建了互通的平台。从这些意义上来说,投子寺、慈济寺的遗址保护,应该具有十分重要的现实意义。(投子寺遗址现为桐城市重点文物保护单位。)

参考文献:

1[清]道光《桐城续修县志》黄山书社,2018年。

2[清]康熙六十年《安庆府志》,中华书局,2009年。

3 [唐] 其骧主编《中国历史地图集》,中国社会科学院主办,中国地图出版社,1982年。

4[明]天顺六年《直隶安庆郡志》,黄山书社,2011年。

5[宋]释道元《 景德传灯录》,成都古籍书店,2000年。

6[明]弘治三年《桐城县志》,黄山书社,2018年。

7丁福保《佛学大辞典》,文物出版社,1984。

8[宋]普济《五灯会元》,中华书局,1984。

9[明]《一统志》。

10[明]嘉靖三十三年《安庆府志》,黄山书社,2011年。

11[清]张廷玉《澄怀园主人自订年谱》。

12童树桐主编《桐城县文物志》,1988年。

13蒋维乔《中国佛教史》广陵书社,2008年。

14桐城历史文化丛书《桐城名胜》,安徽美术出版社,2011年。

15《儒佛道与传统文化》,中华书局,1990年。

16潘忠荣主编《桐城县志》,黄山书社1995年版。

【打印】

上一篇:桐城清河张氏七修宗谱信息采录资料复审专题工作会议纪要

下一篇:读谱琐拾(一)